Chatkontrolle ist, wenn private Nachrichten der Bevölkerung im großen Stil durchsucht werden können. Seit 2022 wollen die Regierungen einiger EU-Länder und die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen (CDU) mit Werbe-Support von Hollywood-Star Ashton Kutcher Messenger-Dienste dazu verpflichten, die privaten Chats der Bevölkerung zu durchsuchen.

Nächste Station auf dieser politischen Reise sollte der 14. Oktober sein. Die Innenminister der EU-Länder wollten an diesem Tag dem jüngsten Entwurf für ein Gesetz zur Chatkontrolle grünes Licht geben. Allerdings kann das Gesetz nur beschlossen werden, wenn nicht zu viele Länder das Gesetz ablehnen. Die Bundesregierung in Berlin ist hier ein entscheidender Wackelkandidat. Denn die BRD hat eine große Bevölkerung, darauf kommt es an, und sie ist in Brüssel politisch gewichtig. Wer das Thema digitale Grundrechte verfolgt, weiß: Die Union ist jederzeit für jede Art von Überwachungsgesetz motiviert und die SPD macht früher oder später mit. Aber dann, kurz bevor die EU-Innenminister sich zur Chatkontrolle beraten wollten, passierte Folgendes:

Der Tag, an dem die Chatkontrolle kippte?

Jens Spahn (CDU), Fraktionschef der Union, sagte am Dienstag im Interview: „Wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind gegen die anlasslose Kontrolle von Chats. Das wäre so, als würde man vorsorglich mal alle Briefe öffnen und schauen, ob da etwas Verbotenes drin ist. Das geht nicht, das wird es mit uns nicht geben.“ Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch: „Anlasslose Chatkontrolle muss in einem Rechtsstaat tabu sein. Private Kommunikation darf nie unter Generalverdacht stehen.“ Später am Tag sagte Stefan Kornelius, seit Mai Sprecher der Bundesregierung, ehemals Ressortleiter Politik bei der Süddeutschen Zeitung: „Eine anlasslose Chatkontrolle ist für die Bundesregierung tabu.“ Die für den 14. Oktober geplante Abstimmung wird nicht stattfinden.

Ein grandioser Erfolg!

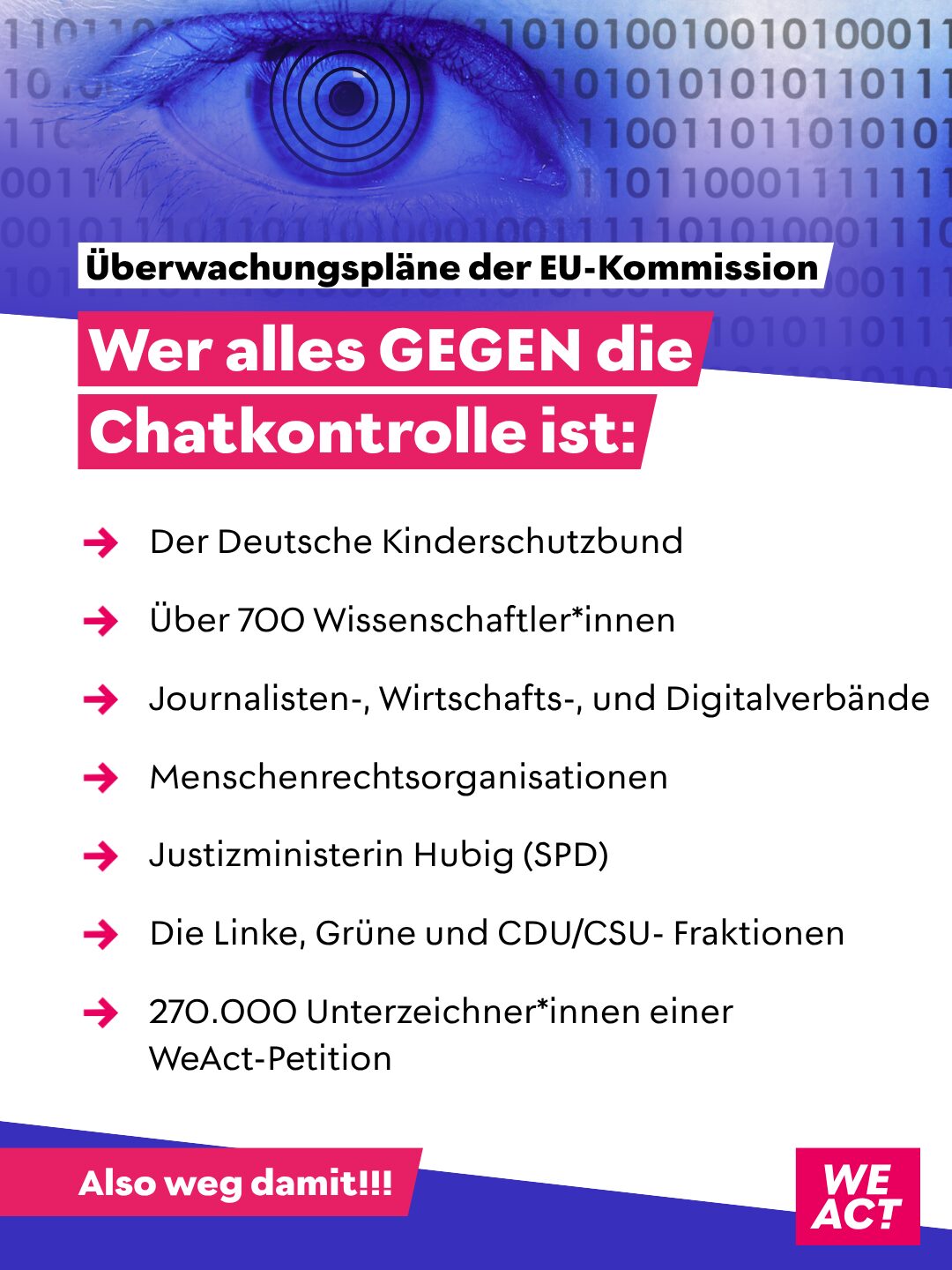

Das ist ein grandioser Erfolg für alle, die unermüdlich vor den Gefahren der Chatkontrolle warnen. Für die Menschen, die Petitionen organisieren und mitzeichnen – die Petition des Bündnisses „Chatkontrolle stoppen“ haben innerhalb kurzer Zeit mehr als 300.000 Menschen unterzeichnet. Für die, die Politiker*innen kontaktieren, die Menschen in ihrem Umfeld informieren und für die, die sich in Unternehmen und Verbänden für eine Positionierung gegen Chatkontrolle einsetzen. Es ist auch ein Erfolg für alle, die bessere Maßnahmen für Kinderschutz fordern. Danke an alle, die das Nein zur Chatkontrolle so laut machen. Hört bitte nicht auf!

Was ist passiert?

Wer das Machtspiel um Überwachungspolitik kennt, bleibt skeptisch. Es ist sehr unwahrscheinlich, im Sinne von ausgeschlossen, dass die Union über Nacht eine Partei geworden ist, die Massenüberwachung ablehnt. Der Fraktionschef spricht hier nicht für die gesamte CDU, erst recht nicht für die CSU oder Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Es ist anzunehmen, dass es einen politischen Deal gab: Die SPD erhält von der Union ein Nein zum aktuellen Entwurf der Chatkontrolle. Das passt gut zur SPD-Linie und lässt sich als Erfolg verkaufen. Im Gegenzug muss die SPD an anderer Stelle bei einem Vorhaben der Union mitmachen.

Ein paar Beispiele: Im April 2024 tauschte die Ampel, so heißt es, die Verlängerung der Mietpreisbremse, blockiert von Marco Buschmann (FDP), gegen Quick Freeze, blockiert von Nancy Faeser (SPD). Dann kam das Ampel-Aus. Noch früher, unter Heiko Maas, soll die Vorratsdatenspeicherung gegen den Mindestlohn getauscht worden sein. Das ist politisches Geschäft. Fragt sich also, ob und wenn ja, was im Gegenzug für das Nein zur Chatkontrolle über den Schreibtisch geschoben wird.

Ein richtiges Nein?

Haben Spahn, Hubig und Kornelius die Chatkontrolle abgelehnt? Nein. Sie haben gesagt, dass sie gegen anlasslose Chatkontrolle sind und, wie Kornelius ergänzt, will die Bundesregierung die „Verhandlungen weiterhin positiv begleiten“. Das kann vieles bedeuten. Der aktuelle Entwurf der Chatkontrolle kommt von der dänischen Regierung. Vorschläge kommen immer von dem Land, das gerade den Vorsitz im Rat der Europäischen Union hat. Dänemark ist bis Jahresende dran. Dann kommen jeweils für sechs Monate Zypern, Irland, Litauen und Griechenland an die Reihe. Jedes Land kann sich neue Vorschläge ausdenken. (Berlin ist bis 2030 nicht mehr dran.) Überwachungsgesetze sind politische Langzeitprojekte. Die Vorratsdatenspeicherung zeigt, wie zäh solche Debatten sind: Seit über 20 Jahren wird gestritten.

Und der Kinderschutz?

Die Betonung der Anlasslosigkeit weckt Zweifel. Ein weiterer Grund zur Skepsis ist die Begründung für die Ablehnung des Entwurfs. Die Bundesregierung scheint nach wie vor der Meinung zu sein, dass das massenhafte Scannen privater Nachrichten ein sinnvolles Mittel zum Kinderschutz sei. Stefan Kornelius, Sprecher der Bundesregierung, erklärte dazu am 8. Oktober in der Bundespressekonferenz: „Wir machen hier keine Chatkontrolle, es geht … darum, Prävention im Fall von Kindesmissbrauch durchzusetzen. Diese Debatte hat eine Schlagseite bekommen.“

Was Kornelius „Schlagseite“ nennt, ist für andere eine dringend notwendige Korrektur. Diese ist überfällig, denn es gibt unzählige demokratiefreundliche Maßnahmen, die die Ursachen angehen und zu mehr Kinderschutz beitragen würden, die jedoch nicht umgesetzt werden. Dazu gehören mehr Geld für Präventionsprojekte, Feminismus und Aufklärungskampagnen, soziale Sicherheit für Kinder, Schutz für besonders gefährdete Gruppen, Täter- und Opferberatungen sowie unabhängige und professionelle Angebote und Aufsicht an Schulen, in Sportvereinen und in der Kirche. Es braucht mehr spezialisiertes Personal für gezielte Ermittlungen und eine bessere Behördenkooperation.

Zu diesem Thema sind die Recherchen und Analysen von Daniel Moßbrucker sehr erhellend. Kurz gesagt: Beim Thema Kinderschutz gibt es sehr viel zu tun – doch der Druck konzentriert sich auffällig auf Überwachungsgesetze. Der Begriff „Chatkontrolle“ ist dabei ein sprachlicher Volltreffer.

Neue Faktoren in der Debatte

Die Debatte um die Chatkontrolle ist letztlich auch eine geopolitische Frage. In den USA wird unter dem Banner der Meinungsfreiheit ein mächtiges Regime der Repression aufgebaut. Eine EU-weite Chatkontrolle wäre für US-Präsident Donald Trump ein zusätzlicher Hebel, um Druck auf die Europäische Union auszuüben. Hinzu kommt die nationale Sicherheit. Wenn die Verschlüsselung von Messengern aufgeweicht wird, kann dies im Zuge einer hybriden Kriegsführung für Wirtschafts- und Infrastrukturspionage genutzt werden. Damit wird Datenschutz zur Frage der nationalen Sicherheit. Ein Blick über den Atlantik zeigt, wie einmal geschaffene Strukturen und Ressourcen von Staat und Unternehmen zur Verfolgung bestimmter Menschengruppen genutzt werden können.

Die Chatkontrolle widerspricht zudem der oft beschworenen digitalen Souveränität. Sie würde die Abhängigkeit europäischer Behörden von nicht-europäischen Tech-Unternehmen festigen. Gleichzeitig ist die netzpolitische Szene gut vernetzt, schlagkräftig und argumentativ stark. Der Versuch, ein Gesetz wie die Chatkontrolle unter dem Radar durchzubringen, geht nicht auf.

Wie geht es weiter?

Meine Einschätzung ist, dass die politische Reise in Richtung mehr Überwachung und weniger sozialer Sicherheit weitergehen wird. Nach wie vor arbeiten die EU-Kommission und die Innenminister der EU-Länder eifriger an mehr Überwachung als beispielsweise an besserem Klimaschutz. Es bleibt abzuwarten, wie sich Bundeskanzler Friedrich Merz und Innenminister Alexander Dobrindt positionieren werden.

Es ist unwahrscheinlich, dass in diesem Jahr ein neuer Entwurf vorgelegt wird. Falls doch, dann bekommt er vielleicht auch einen anderen Namen und einen neuen Vorwand. Zum Beispiel: Digitale Sicherheitsprotektion – der neue EU-Smartphone-Service, um Dich und Deine Freund:innen im digitalen Raum vor-was-auch-immer zu schützen.

An alle, die sich gegen Massenüberwachung engagieren: Danke und bleibt bitte dran! Ohne Euch wäre die anlasslose Chatkontrolle, von der die Union jetzt doch wie selbstverständlich Abstand genommen hat, längst Realität. Ihr macht den Unterschied.