Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Sie ermöglicht einen freien und demokratischen Diskurs. Jeder Mensch hat also erstmal das Recht, seine Meinung und auch Kritik öffentlich zu äußern – ob im Netz, im Büro des Bürgermeisters oder beim Nachbarschaftstreff.

Meinungsfreiheit steht im Grundgesetz

So steht es auch in Artikel 5, Absatz 1 des Grundgesetzes: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“

Meinungsfreiheit hat eindeutige Grenzen

Doch die Meinungsfreiheit unterliegt eben auch Gesetzen, die Grenzen aufzeigen. Diese sind in Artikel 5, Absatz 2 festgehalten.

In Absatz 2 steht: „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“

Verleumdungen, Beleidigungen und Aufruf zu Gewalt sind verboten

Das heißt: Niemand darf sein Recht auf Meinungsfreiheit dafür nutzen, die Rechte anderer zu verletzen. Zum Beispiel, indem man gegen sie hetzt, zu Gewalt aufruft oder sie verleumdet.

Neben dem Schutz vor Hetze und Beleidigungen bewahren sie auch essenzielle Werte: das geistige Eigentum (z. B. Urheberrechte), die Würde und Sicherheit von Jugendlichen und Minderheiten sowie den allgemeinen Schutz vor Manipulation durch Desinformation. Diese Regeln schaffen die Grundlage für ein respektvolles und sicheres Miteinander – online und offline.

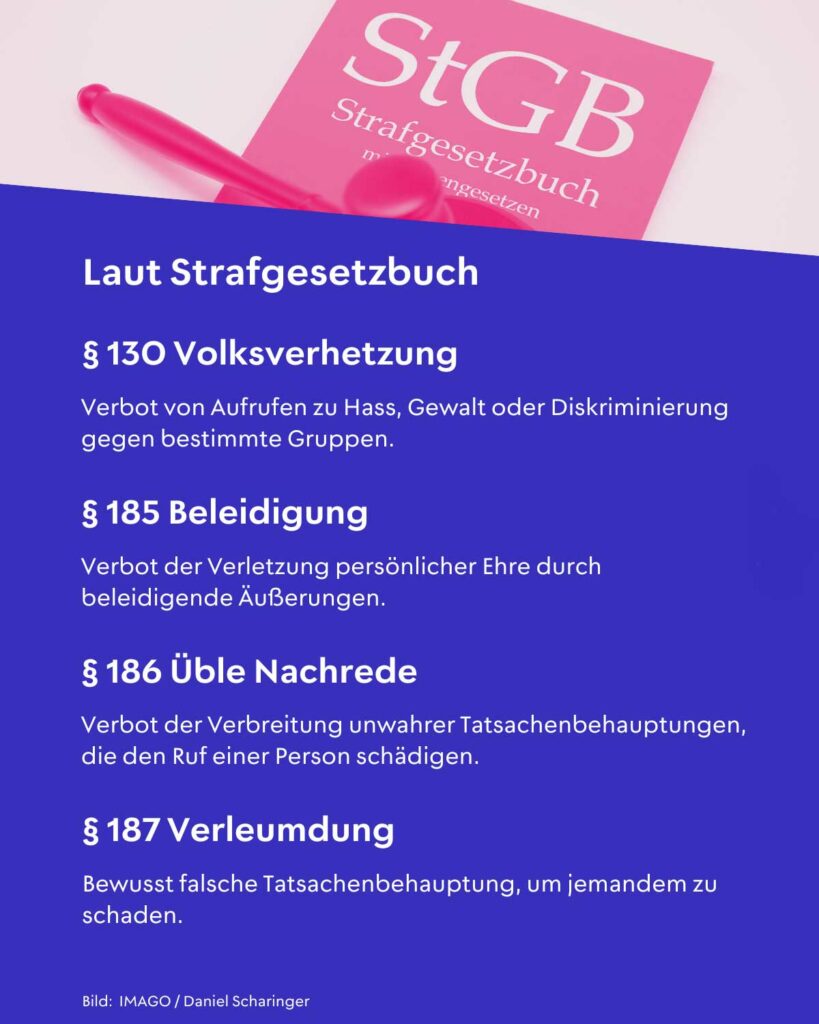

Gerade in sozialen Netzwerken müssen diese Gesetze konsequenter als bislang umgesetzt werden. Kommentare, die gegen das Straf- oder Zivilrecht verstoßen, gehören gelöscht. Dazu gehören Volksverhetzung (§ 130), Beleidigungen (§ 185), üble Nachrede (§ 186) oder Verleumdungen (§ 187). Auch die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener ist laut § 189 untersagt. Ebenso die Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole (§ 90a) und die Beschimpfungen von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen (§ 166).

EU-Verordnungen für unsere digitalen Räume

Der Digital Services Act (DSA) regelt die Verantwortung von Online-Plattformen beim Schutz der Nutzer*innen vor illegalen Inhalten, Hatespeech und Desinformationen.

Der Digital Markets Act (DMA) zielt darauf ab, fairen Wettbewerb in digitalen Märkten zu fördern, indem er die Macht der großen digitalen Plattformen beschränkt.

Was offline illegal ist, ist auch online illegal

Vielen Menschen scheint der Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und strafrechtlich relevanten Äußerungen nicht klar zu sein. Sie beklagen regelmäßig, dass sie ihre Meinung nicht mehr sagen dürften. Manchmal wird sogar der Vorwurf der Zensur laut. Dabei sind die Regeln im Grundgesetz sehr klar definiert (siehe oben).

Fest steht: Was offline illegal ist, ist auch online illegal. In der EU soll zusätzlich zu nationalen Gesetzen eine Regelung dafür sorgen, dass Nutzer*innen vor Falschinformationen, Hassrede und Desinformation geschützt werden. Laut diesem Digital Services Act (DSA) gilt schon jetzt, dass User*innen illegale Inhalte melden können. Die Unternehmen müssen schnell darauf reagieren und Empfehlungen für Inhalte sollten durch den DSA deutlich gemacht werden. Doch bisher wird der DSA nicht konsequent genug angewendet, seine Prozesse sind zäh.

Darf man jetzt gar nichts mehr sagen?!

Selbstverständlich darf man Kritik äußern. Eine Demokratie lebt sogar von konstruktivem Austausch.

- So ist es beispielsweise okay, Politiker wie den Bundeskanzler für die aktuelle Politik zu kritisieren. Was jedoch nicht okay ist, ist ihn zu beleidigen oder ihm mit Gewalt zu drohen.

- Auch Kritik an der Politik des israelischen Ministerpräsidenten darf geäußert werden. Antisemitische (Sprach-)Bilder zu verwenden, jedoch nicht.

- Es ist sinnvoll, kritisch auf Unternehmen und Konzerne zu schauen, ungeprüfte Unterstellungen darf man nicht wiederholen. Man muss Fakten checken, bevor man sie verbreitet.

- Auch rassistische Thesen zu verbreiten fällt nicht unter Meinungsfreiheit, weil es die Würde anderer Menschen angreift.

Auch uns bei Campact erreichen tägliche zahlreiche Kommentare, die die Grenzen des Sagbaren deutlich überschreiten. In den sozialen Netzwerken löschen wir konsequent Kommentare, die gegen unsere Netiquette verstoßen. Gegen justiziable Inhalte gehen wir vor. Drei Beispiele:

- Natürlich darf jeder die aktuelle Regierung kritisieren. Es ist jedoch nicht okay, zu sagen: „Sehr gut, ich hoffe, das rot-rot-grüne Pack geht unter. Alles für Deutschland und Deutschland zuerst. 💙💙💙“

- Es ist auch okay, der LGBTQ*-Bewegung kritisch gegenüberzustehen. Was jedoch nicht in Ordnung ist, ist zu sagen: „Diese LGTBQ Bewegung ist brandgefährlich für unsere Kinder. Diese Bewegung sollte sofort verboten und die Befürworter ins Zuchthaus gesteckt werden.“

- Es ist auch okay, an Silvester gerne zu böllern und von einem Verbot nichts zu halten. Was jedoch nicht okay ist, zu sagen: „Geht nach Hause mit eurem Böllerverbot ihr Schlampen.“

Das Recht auf Meinungsfreiheit hieß noch nie, dass man überall alles sagen darf und es nicht zu Konsequenzen kommt. Meinungsfreiheit endet dort, wo sie Menschenwürde und Sicherheit bedroht. Lasst uns gemeinsam für einen demokratischen Diskurs einstehen! Campact engagiert sich seit 20 Jahren für progressive Politik und verteidigt unsere Demokratie. Hier findest Du einen Überblick über unsere Erfolge. Wir freuen uns, wenn Du durch progressive Beiträge zu einer positiven Diskussionskultur beiträgst. Schließe Dich an!