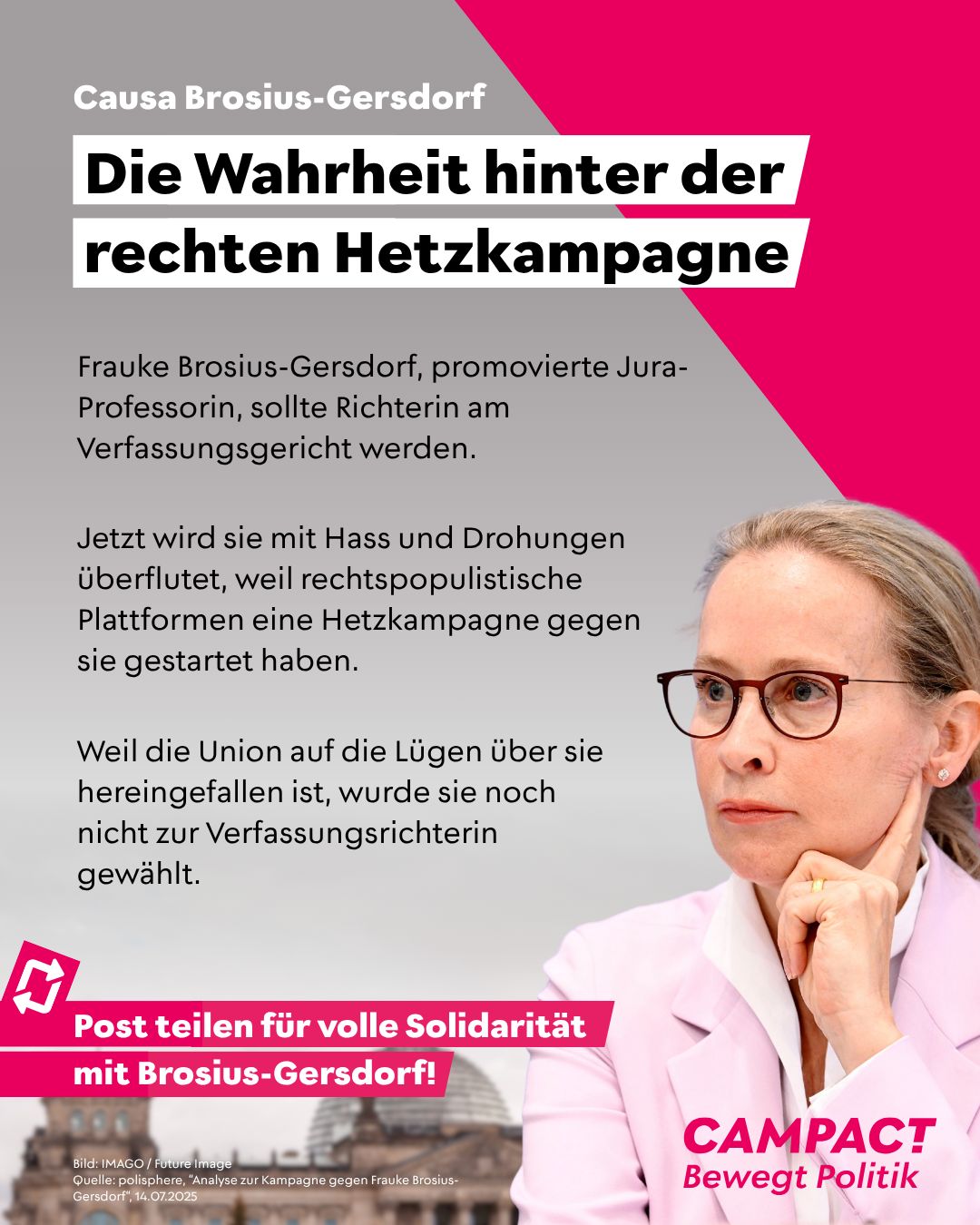

Eine hoch angesehene Juristin wurde innerhalb weniger Tage öffentlich diskreditiert. Polisphere hat die Kampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf analysiert – über 40.000 X-Posts sowie Beiträge von Plattformen wie NiUS, Tichys Einblick, Junge Freiheit und dem Compact Magazin.

Diese Hetzjagden bleiben nicht digital. Sie greifen in das Leben der Betroffenen ein – mit weitreichenden Konsequenzen. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte dazu in der Süddeutschen Zeitung: „Es gibt ein weiteres fundamentales Problem für unsere Demokratie: die extreme Polarisierung über das Netz. Rechte Gruppen schüren da eine Stimmung, die auch Abgeordnete massiv unter Druck setzt.“

Kritik muss unbequem sein

Kritik heißt: Auseinandersetzung mit Inhalten. Sie darf unbequem sein, aber sie bleibt sachlich. Digitale Zerstörung hingegen ist persönlich, strategisch und öffentlich inszeniert. Sie zielt nicht auf Argumente, sondern auf Reputation und Existenzen.

Gerade in sozialen Medien verschwimmen diese Grenzen. Was als legitime Kritik beginnt, kann in ein Spektakel kippen: Screenshots, Schuldvermutungen, Boykottaufrufe, Kampagnen – alles in einem Tempo, das keine Prüfung mehr zulässt. Ziel ist nicht Dialog, sondern Isolation.

Betroffen sind oft Menschen, die in ohnehin umkämpften Räumen agieren: Feminist*innen, Aktivist*innen, marginalisierte Stimmen. Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen, geraten ins Visier – nicht nur von rechts, sondern auch aus dem eigenen politischen Spektrum, wenn sie nicht als absolut „unfehlbar“ gelten.

Dabei werden Menschen öffentlich angeklagt – nicht wegen tatsächlicher Verfehlungen, sondern weil sie von einer als absolut empfundenen Haltung abweichen – und es entsteht ein toxisches Klima. Empathie weicht moralischem Dogmatismus. Differenzierung wird zur Schwäche.

Gezielte Delegitimierung gefährdet unsere demokratische Debattenkultur

Die Wissenschaftlerin Dr. Katja Muñoz vom German Council on Foreign Relations beschreibt diese Dynamiken als „Engineered Collective Online Behavior“. Also konstruiertes Vorgehen, statt spontaner digitaler Bürgerbewegung.

Nicht jede laute Kritik ist ein Machtakt. Aber wenn über Tage und Wochen öffentlich diffamiert, Förder- oder Amtszusagen entzogen oder Arbeitgeber*innen unter Druck gesetzt werden, sprechen wir über gezielte Delegitimierung.

Und das gefährdet unsere demokratische Debattenkultur. Eine Gesellschaft, in der Kritik und Zerstörung nicht mehr unterscheidbar sind, verliert das Wesentliche:

- Streit ohne Hass.

- Widerspruch ohne Vernichtung.

- Verantwortung ohne Bühne.

Was wir brauchen, sind Räume, in denen Kritik wachsen kann – ohne zur Waffe zu werden. Und Menschen, die Differenzierung verteidigen. Auch wenn sie nicht bequem ist.

Wenn Moral zur Waffe wird

Selbstverständlich sind dabei Moral und eine klare Haltung wichtig. Doch gerade auf Social Media werden sie oft zum Spektakel – oder schlimmer noch: zur Waffe, wie wir im Falle von Frauke Brosius-Gersdorf gesehen haben.

Auf WeAct fordert eine Petition: Schluss mit der Hetzkampagne gegen Brosius-Gersdorf – Kanzler Merz muss die Koalition jetzt zusammenhalten und die Wahl der Juristin unterstützen. Mach mit!

Philipp Hübl beschreibt in seinem Buch „Moralspektakel“, wie das Streben nach moralischem Kapital – meist durch die Überhöhung der eigenen Position bei gleichzeitiger Abwertung anderer – zum Selbstzweck wird. Politik verkommt zur Performanz, und am Ende steht nicht mehr die Sache im Mittelpunkt, sondern ihre Inszenierung. Das schwächt die Demokratie.

Schwarz-Weiß-Denken dominiert, während Nuancen, Differenzierungen und Ambiguitäten in der Empörungskultur sozialer Medien kaum noch Platz finden. In der Logik der Aufmerksamkeitsökonomie haben Zwischentöne kaum eine Chance. Es zählt nicht, was gesagt wird – sondern wie schnell es Empörung erzeugt. Damit wird bewusst gespielt. Empörung wird performt, nicht reflektiert.

Algorithmus befeuert Polarisierung

Die Plattformen belohnen diese Radikalität: Wer polarisiert, wird sichtbar. Wer differenziert, verschwindet. Und wer einmal zur Zielscheibe erklärt wurde, hat kaum eine Chance auf Verteidigung. Das macht Kampagnen wie die gegen Frauke Brosius-Gersdorf so einfach.

Verkürzte Narrative ersetzen echte Debatte: Oft reicht ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat, eine absichtsvoll schiefe Interpretation – und eine digitale Gewaltspirale setzt sich in Gang, die nicht mehr einzufangen ist.

Falschmeldungen bleiben hängen

Dabei spielt auch unsere kognitive Architektur eine große Rolle: Studien zeigen, dass sich Falschmeldungen in sozialen Netzwerken schneller und weiter verbreiten als wahre Nachrichten. Der Grund: Sie lösen starke, meist negative Emotionen aus und ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Hinzu kommt, dass unser Gehirn Inhalte, die oft wiederholt werden, irgendwann als glaubwürdig einstuft – unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Der Fall von Frauke Brosius-Gersdorf ist nur einer von vielen. Die Falschmeldungen sind längst im Netz und verhärten die Empörung.

Brauchen wir weniger Moral?

Und damit kommen wir zum digitalen Raum. Dort fehlt noch immer ein zentrales Prinzip jeder demokratischen Auseinandersetzung: Statt Austausch erleben wir Verhärtung. Statt Dialog: Urteil. Statt Kritik: Zerstörung.

Wir brauchen nicht weniger Moral – sondern mehr Differenzierung, mehr Diskursfähigkeit und effektive digitale Schutzmechanismen. Und die Bereitschaft, Machtverhältnisse analog wie in sozialen Medien kritisch zu hinterfragen. Wer eine Hetzjagd lostritt, übt Macht aus – meist ohne Verantwortung. Wir müssen lernen, dass Empörung nicht immer Mut bedeutet. Und dass Kritik kein Freibrief für digitale Vernichtung ist.