AfD Demokratie Rechtsextremismus

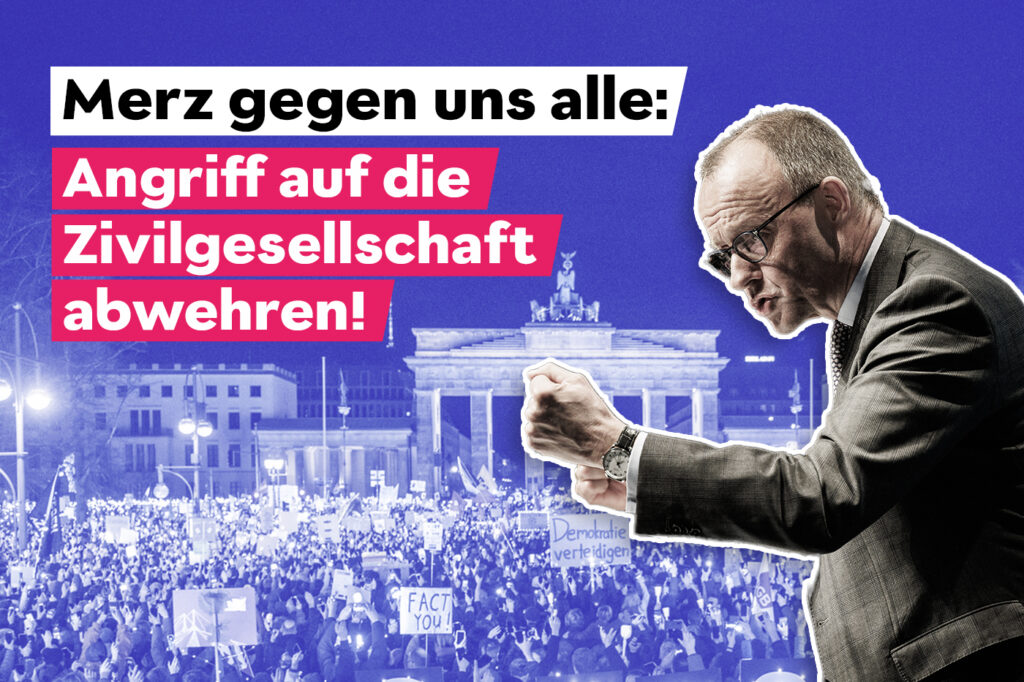

Mit einer „Kleinen Anfrage“, bestehend aus 551 Fragen, greifen Kanzlerkandidat Friedrich Merz und seine CDU die Zivilgesellschaft an. Ein einzigartiger Schachzug? Mitnichten: Denn solche Angriffe gibt es schon lange, bisher jedoch vor allem aus der Ecke der AfD. Friedrich Merz bedient sich hier also eines Instrumentenkoffers, den die Rechtsextremen schon lange benutzen – und die AfD freut sich darüber. So sagte Peter Boehringer, der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, in einer Pressemitteilung: „Auch hier übernimmt die Union […] ein Thema, das von der AfD-Fraktion zuerst gesetzt wurde.“

Die AfD hat allerdings noch weitere Mittel zur Verfügung, um Druck auf die Zivilgesellschaft, Kritiker*innen und politische Gegner auszuüben. Schauen wir sie uns an.

1. Kleine Anfragen im Bundestag

Die „Kleine Anfrage“ ist ein legitimer und üblicher Weg der parlamentarischen Opposition, Anfragen an die Regierung zu richten. Sie ist ein wichtiges demokratisches Kontrollinstrument – keine Frage. Solange sie nicht für Populismus, verdrehte Narrative oder bürokratische Blockaden gebraucht wird.

Die AfD ist die Fraktion im Bundestag, die mit Abstand die meisten „Kleinen Anfragen“ im Bundestag stellt: Fast die Hälfte aller Anfragen zwischen 2021 und heute kamen allein von der AfD. In ihren Anfragen (die alle im Wortlaut hier nachzulesen sind) bedienen sie rassistische Klischees und Vorurteile, fragen suggestiv sehr spezifische Einzelheiten nach und versuchen so Themen innerhalb ihres demokratiefeindlichen, rechtsgerichteten Narrativs zu setzen.

So fragte die AfD zuletzt in einer Reihe von 19 einzelnen Anfragen nach der Kriminalitätsentwicklung an verschiedenen deutschen Bahnhöfen, mit detaillierten Anforderungen zu den Straftatbeständen, der Nationalität, „Herkunft“ oder Hintergründe der Täter*innen. Alleine die manipulative Sprache und die gezielten Spitzen in diesen Anfragen verzerren die daraus resultierende „Statistik“ in eine Richtung, die der AfD nutzen. Gleichzeitig erzeugen sie einen massiven bürokratischen Aufwand, da jede dieser detaillierten Anfragen einzeln und aufwändig bearbeitet werden muss.

2. Anfragen in Landtagen

Aber nicht nur im Bundestag missbraucht die AfD parlamentarische Grundrechte, um ihr destruktives Narrativ voranzutreiben. Auch in den Landesparlamenten fallen AfD-Politiker*innen immer wieder mit Anfragen auf.

Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen (NRW), dem Bundesland mit einem der größten Landesparlamente: Auch hier stellt die AfD die meisten Kleinen oder Großen Anfragen – oft so umfangreich, dass die Antworten darauf extrem detailliert ausfallen. Wie die Staatskanzlei auf Presseanfrage mitteilte, gab es in den ersten zwei Jahren der laufenden Legislaturperiode bereits 28 Große Anfragen. Im gleichen Zeitraum der vergangenen Wahlperiode seien es 13 gewesen, davor elf. Auch die Anzahl der Fragen pro Anfrage ist laut Staatskanzlei stark gestiegen: In der vergangenen Wahlperiode enthielt eine Große Anfrage durchschnittlich 110 Fragen. Aktuell sind es bereits 439.

Explizite Beispiele, welche die Demokratiefeindlichkeit der AfD enttarnen:

- Im Sommer 2024 erfragte die AfD in NRW die Vornamen von Sexualstraftätern, die deutsche Staatsbürger waren. Der Grund: Um Anhand der Namen in ihrem Weltbild nochmal zwischen „echten Deutschen“ und „Passdeutschen“ (mit Migrationsgeschichte) unterscheiden zu können.

- In Mecklenburg-Vorpommern forderte die AfD 2024 in einer „Kleinen Anfrage“, alle Schulen aufzulisten, die an Veranstaltungen und Aktionen anlässlich des 75. Jubiläums des Grundgesetzes teilgenommen haben. In der betreffenden Anfrage wird von einer „politischen, wenn nicht gar ideologischen Indoktrinierung“ geschrieben. Auch gefordert war die Offenlegung weiterer Informationen wie die Anzahl der teilnehmenden Schüler*innen pro Klassenstufe – und, inwieweit die AfD selbst Gegenstand des Demokratietags war.

- Ende 2017 attackierte die AfD in Sachsen-Anhalt in einer „Großen Anfrage“ den Verein „Miteinander e.V.“. Mit 236 Detailfragen erkundigten sich die Rechtspopulisten nach dem regionalen Verein, der sich gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit engagiert. Auch hier, wie jetzt bei der CDU-Anfrage, stand die Finanzierung des

Demokratievereins im Vordergrund. - In einer aktuellen Anfrage der Thüringer AfD fragt sie, ob Campact aus thüringischen Landesmitteln finanziert wurde. Das ist eine Information, die sich leicht über unseren Transparenzbericht herausfinden lässt. Darüber hinaus fragt sie in Punkt 7 der Anfrage aber auch, welche Vereine und Institutionen aus Thüringen mit Campact zusammengearbeitet haben und welche davon Förderungen aus Landesmitteln erhalten. Das ist als klarer Einschüchterungsversuch in Richtung lokaler Vereine zu lesen.

Kleine und Große Anfragen sind zum Teil direkte Angriffe gegen politische Gegner*innen, die auf der parlamentarischen Bühne ausgetragen und diskutiert werden. Rechtsextreme und AfD-Politiker*innen bedienen sich allerdings noch weiterer Mittel, um ihre demokratiefeindlichen Ziele zu verfolgen.

3. SLAPP-Klagen gegen Kritiker*innen

Dazu gehören die sogenannten „SLAPP-Klagen“. SLAPP – dieses Kürzel steht für „Strategic lawsuits against public participation“ (dts. in etwa: „Strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung“) und beschreibt Klagen, die in erster Linie erhoben werden, um unliebsame Kritik zu unterdrücken und einzuschüchtern.

Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr: Aktivist und Mitglied des Mainzer Stadtrats Maurice Conrad bekam eine Abmahnung der Jungen Alternative (JA), damals noch Vorfeld-Jugendorganisation der AfD. Auslöser für die Abmahnung war ein Tweet, in dem sich Conrad zu einem Treffen der JA in Sachsen äußerte, bei dem offen über die Errichtung von Lagern für Jüd*innen und Migrant*innen gesprochen wurde. Die JA bestritt in ihrer Abmahnung nicht, dass es die Aussagen gegeben hätte. Aber die Urheber wären die falschen gewesen. Conrad schrieb im Tweet nämlich von Mitgliedern der JA. Diese vertritt jedoch die Meinung, dass es sich nur um einige Teilnehmer*innen des Treffens handelte und nicht um ihre Mitglieder.

Das Hauptziel ist es, dem Beklagten finanzielle, emotionale und zeitliche Kosten aufzubürden und ihn so davon abzuhalten, weiter über dieses Thema öffentlich zu sprechen. Ob er gewinnt oder verliert, ist dem Kläger dabei eigentlich egal.

Medienwissenschaftler Uwe Krüger dazu in der taz

Gibt es einen Schutz gegen SLAPP-Klagen?

Eine neue EU-Richtlinie soll diesem wachsenden Problem entgegenwirken und Journalist*innen, Aktivist*innen sowie Wissenschaftler*innen künftig besser vor SLAPP-Klagen schützen. Die beklagten Parteien sollen künftig die Möglichkeit haben, das Verfahren vorzeitig einstellen zu lassen. Wird eine Abweisung der Klage beantragt, kommt es zu einer sogenannten Beweisumkehr. Der Kläger muss also beweisen, dass es sich nicht um eine unbegründete Klage handelt. Außerdem soll den Opfern von SLAPPs mehr finanzielle Hilfe geboten werden.

Das passt der AfD gar nicht. In einer Kleinen Anfrage im September 2024 wollte sie von der Bundesregierung wissen, welche Maßnahmen sie im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie als „Abhilfemaßnahmen gegen missbräuchliche Klagen“ plant. Dabei nimmt sie vor allem „Faktenchecker“ ins Auge: „Das Anliegen, Personen, die sich der ‚Bekämpfung von Desinformation‘ widmen (‚Faktenchecker‘), vor Gerichtsprozessen zu schützen, ist nach Auffassung der Fragesteller problematisch.“ Und führt aus, „dass bei Aussagen von ‚Faktencheckern‘ häufig nicht trennscharf zwischen Tatsachen und Meinungen unterschieden wird.“ Deshalb beinhalte der Schutz von „Faktencheckern“ vor Gerichtsprozessen nach Auffassung der AfD die Gefahr, dass „‚Desinformation‘, welche wiederum von Personen verbreitet [werden], die vorgeben, ‚Desinformation‘ zu bekämpfen, nicht wirksam gerichtlich untersagt werden kann“.

Was konkret heißt: Die AfD will weiter gegen Kritiker*innen vorgehen können, ohne selbst von Konsequenzen bedroht zu sein.

4. Verbreitung von Fake News und Verleumndungen

Wie genau es die AfD, ihre rechten Vorfeldorganisationen und Unterstützer*innen mit „Fakten“ nehmen, zeigt eine weitere Strategie des rechten Flügels. Sie verbreiten gezielt Fake News und Verleumdungen – und beklagen sich anschließend, wenn sie dafür kritisiert werden, dass ihre Meinungsfreiheit eingeschränkt werde.

Ein Beispiel aus 2024, welches direkt Campact ins Visier nahm: Das rechtspopulistische und rechtskonservative Onlinemedium Nius – unter der Chefredaktion des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt – startete eine Kampagne gegen Campact e.V. Dabei behauptete Nius, Campact e.V. und die Grünen hätten über die HateAid gGmbH ein Konstrukt zur Umverteilung von Steuergeldern geschaffen.

Die Berichterstattung von Nius griff auch die AfD in einer Pressemitteilung auf. Bereits zu diesem Zeitpunkt reihte sich das Zusammenspiel von Nius und AfD in eine Serie von Verleumdungskampagnen rechtsradikaler Netzwerke im Umfeld der AfD ein. Ihr Ziel: demokratische, zivilgesellschaftliche Organisationen unter Druck setzen und einschüchtern. Diese Einschüchterungskampagne diente als Vorläufer für die Stimmungsmache, die später in der „Kleinen Anfrage“ der CDU sichtbar wurde.

5. Hassattacken auf zivilgesellschaftliche Organisationen

Eine weitere Strategie, die auch Campact und weitere zivilgesellschaftliche Organisationen direkt trifft: Verbale Angriffe, Hass, Hetze und psychologischer Terror. Nach den Correctiv enthüllte, dass Teile der AfD die Deportation von Millionen Menschen planten, hat Campact seine Arbeit gegen Rechtsextremismus stark ausgebaut. Seitdem, doch im Grunde schon länger, werden Mitarbeiter*innen von Campact massiv bedroht. „Ihr müsst an die Mauer“, ihr „linkes Dreckspack“, ihr „psychisch kranken Deutschlandhasser“, „Hochverräter“. Das sind nur einige der Hassbotschaften, die Campact erreichen. Zudem gab es mehrere Anrufe, in denen Campact-Mitarbeitenden Mord oder Vergewaltigung angedroht wurde. Auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen sind seitdem – und bereits davor – Ziel teils organisierter Hasskampagnen von Rechts.

Von wem genau diese Hassattacken kommen, lässt sich meist nicht zurückverfolgen. Der Inhalt lässt jedoch vermuten, dass sie aus dem rechtsextremen Milieu stammen, möglicherweise aus dem Umfeld der AfD-Anhänger*innen, die „ihre“ Partei verteidigen wollen. Die AfD distanziert sich jedenfalls nicht ausdrücklich von den Urheber*innen dieser Angriffe. Im Gegenteil: Mit eigenen Verleumdungen (siehe unter 4.) gibt sie noch zusätzliches „Futter“ für Hass und Hetze mit dazu.

Ob im Parlament, auf der Straße oder im Internet: Rechtsextremismus ist gefährlich und bedroht unsere Demokratie. Campact setzt sich entschlossen dagegen ein – mit Appellen, Demos und Aktionen im Netz. Gemeinsam mit Campact fordern über 550.000 Menschen ein Verbot der radikalsten AfD-Landesverbände. Mit einer cleveren Kampagne haben wir den rechtspopulistischen TV-Sender AUF1 lahmlegen können. Wir konnten mit viel Geduld ein Stiftungsgesetz erreichen, das der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, die staatliche Förderung verwehrt. Und in Sachsen hat die AfD bei der Landtagswahl die nötigen Sitze für eine Sperrminorität verpasst. Schließe Dich uns jetzt an.