Man könnte es diplomatisch ausdrücken: Der Koalitionsvertrag hätte aus demokratiepolitischer Sicht schlimmer ausfallen können. Es ist kein Worst Case. Doch das Demokratieverständnis, das er vermittelt, ist reaktiv: Schutz, Resilienz, Extremismusabwehr. Das ist wichtig – aber nicht genug. Kein Team gewinnt, wenn es nur verteidigt. Demokratie muss proaktiv gestaltet werden. Wer sich allein auf Abwehr konzentriert, überlässt das Spielfeld den anderen. Wie das endet, lässt sich derzeit auf der anderen Seite des Atlantiks beobachten. Dort arbeitet das Trump-Lager an einer autoritären Demokratie; inspiriert von der radikalen „Heritage Foundation“.

Zentrale demokratische Grundpfeiler bleiben

Wir von Mehr Demokratie e. V. haben uns nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags – erst einmal – gefreut. Einige demokratische Grundpfeiler bleiben erhalten: Das Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) wird nicht abgeschafft, Bürgerräte nicht gestrichen. Außerdem findet sich im Koalitionsvertrag ein Prüfauftrag zur Einführung des Wahlalters 16 auf Bundesebene. Ein kleiner Schritt, aber immerhin. Darüber hinaus kündigt die schwarz-rote Koalition an, die Gesetzgebung verbessern zu wollen. Das wäre ja tatsächlich etwas. Doch die Freude wird getrübt: Die geplanten Einschränkungen beim Verbandsklagerecht und beim Umweltinformationsgesetz gehen in eine vollkommen falsche Richtung. Genauso wie der Vorschlag, eine Sperrklausel für Europawahlen einzuführen.

Willkommen im Campact-Blog

Schön, dass Du hier bist! Campact ist eine Kampagnen-Organisation, mit der sich 3,5 Millionen Menschen für progressive Politik einsetzen. Im Campact-Blog schreiben das Team und ausgezeichnete und versierte Gast-Autor*innen über Hintergründe und Einsichten zu progressiver Politik.

Erhalt des Status quo reicht nicht aus

Trotzdem zeigt der Koalitionsvertrag: Unsere Arbeit der letzten Jahre war nicht umsonst. Der mehr oder weniger gesicherte Erhalt des Status quo fühlt sich tatsächlich erstmal wie ein kleiner Sieg an. Das ist eine nachvollziehbare Emotion, aber mehr eben nicht. Denn für die Realität, wie wir sie kennen – für die Demokratie, wie wir sie kennen – ist der bloße Erhalt des Status quo nach wie vor der Weg in ihren schleichenden demokratischen Niedergang. Wir müssen unsere Augen wieder freirubbeln und uns der Realität da draußen stellen.

AfD als stärkste Kraft

Denn das zweite Ereignis am vergangenen Mittwoch war eine Umfrage von historischem Ausmaß: Die AfD überholt bundesweit erstmals die Union. Wären am Sonntag Bundestagswahlen, wäre die AfD stärkste Kraft. Das ist die Realität – und der Koalitionsvertrag bietet darauf keine überzeugende Antwort. Ihm fehlt – zumindest aus demokratiepolitischer Perspektive – der Mut, Demokratie nicht nur zu verwalten, sondern grundlegend zu erneuern und auszubauen.

Was es braucht

Was wäre nötig? Zum Beispiel ein echtes Transparenzgesetz statt des bloßen Erhalts des Informationsfreiheitsgesetzes. Transparenz schafft Vertrauen. Der Staat sollte wichtige Daten und Verträge proaktiv veröffentlichen – nicht erst auf Anfrage, oft gegen Gebühr. Ein zweites Beispiel: Wir freuen uns, dass Bürgerräte auch auf Bundesebene ein Instrument der Bürgerbeteiligung bleiben. Aber hier stehenzubleiben wäre, gelinde gesagt, ein Fehler. Für eine Demokratie, die näher an die Menschen heranrücken will, braucht es mehr Kontakt. Bürgerräte sollten mit direkter Demokratie auf Bundesebene kombiniert werden. Bürger:innen könnten Bürgerräte von unten anstoßen – etwa über Unterschriftensammlungen. Und es müsste die Möglichkeit geben, über die Ergebnisse solcher Räte in bundesweiten Volksentscheiden abzustimmen.

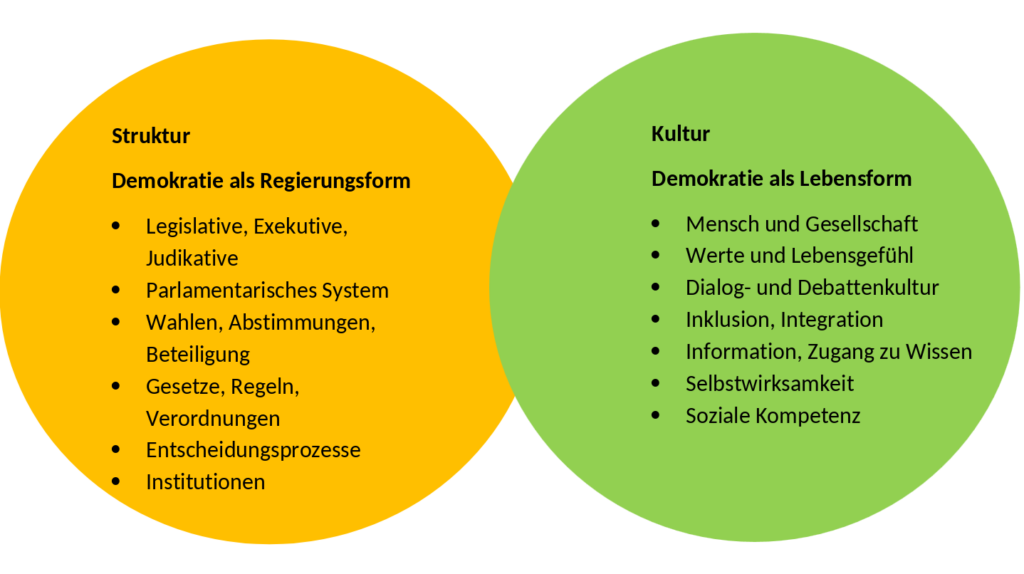

Nur auf die Struktur zu setzen, reicht nicht

Kontaktdemokratie bedeutet mehr als Parteipolitik besser zu erklären. Sie verlangt ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Bürger:innen – und ermutigt Menschen, selbst Politik zu gestalten. Und das geht nur über die Stärkung der demokratischen Struktur und Kultur zugleich! Lange glaubte ich, dass institutionell gesicherter Bürgereinfluss automatisch die demokratische Kultur verändert. Doch das stimmt nicht. Es gibt Bundesländer, in denen die direkte Demokratie einigermaßen gut geregelt ist, – aber ich sehe dort keinen Einstellungswandel, keine Spillover-Effekte auf die demokratische Kultur. Die Vorstellung, dass sich der Inhalt verändert, wenn man nur das Gefäß verändert, ist – zumindest teilweise – falsch. Die Instrumente sind wichtig. Aber auch wenn im Koalitionsvertrag unsere 35-jährige Forderung nach direkter Demokratie auf Bundesebene stehen würde: Ich glaube, es wäre nicht genug. Nur auf die Struktur zu setzen, das reicht nicht.

Demokratie ist und war schon immer mehr als eine Regierungsstruktur – sie ist eine Lebensform. Eine Kultur des Dialogs, der fairen Auseinandersetzung, der respektvollen Debatte. In Zeiten zunehmender Polarisierung, digitaler Aggression und politischer Erschöpfung brauchen wir Orte und Methoden, die diese Kultur stärken. Bürgerräte, Dialogformate und neue Formen der demokratischen Bildung und Beteiligung sind keine „Extras“ – sie sind Grundvoraussetzung!

Demokratie erlebbar machen

Wir können es uns nicht mehr leisten, darauf zu hoffen, nur über Bande die demokratische Kultur in unserem Land zu verändern. Wir brauchen Demokratieprozesse, die sich zusätzlich – oder sogar ausschließlich – auf die demokratische Kultur konzentrieren. Wir müssen Räume schaffen, in denen Demokratie erlebbar wird – in Familien, am Arbeitsplatz, in der Freizeit. Wir bei Mehr Demokratie haben dafür das Gesprächsformat „Sprechen & Zuhören“ entwickelt, das wir derzeit bundesweit in Kommunen ausrollen. Das Format zielt darauf ab, dass große Gruppen von Menschen wieder miteinander über polarisierende Themen sprechen – wirklich sprechen – können. Aber das reicht natürlich noch lange nicht. Wir müssen noch viel mehr – und in einem deutlich größeren Maßstab – ausprobieren. Denn ohne eine gelebte demokratische Kultur können wir unsere demokratischen Werte nicht mehr glaubhaft vermitteln. Werte ohne Kultur dahinter haben es schwer. Ihnen fehlt der Träger, der Kontext – ja, vielleicht sogar die Richtung.

Und jetzt?

Ich könnte der schwarz-roten Koalition mehr Mut wünschen. Oder fordern, dass die Zivilgesellschaft Druck macht. Aber das wäre nicht ehrlich. Stattdessen: Lasst uns ungewöhnliche Allianzen schmieden. Lasst uns zeigen, was heute schon möglich ist, um eine neue Form von Kontaktdemokratie zu erleben. Das geht weit über klassische Bürgerdialoge, direkte Demokratie oder Bürgerräte hinaus. Vor allem aber: Lasst es uns gemeinsam tun. Ganz im Sinne von: We walk the talk. Ein Gegeneinander können wir uns nicht mehr leisten. Es ist fatal, dass die Dringlichkeit eines demokratischen Aufbruchs noch nicht in der politischen Mitte angekommen ist. Doch Klagen hilft nicht. Vielleicht müssen wir uns – bei Mehr Demokratie, aber auch in der gesamten Zivilgesellschaft – fragen: Warum dringt unsere Botschaft nicht durch? Was können wir an unserer Sprache, unserem Ton, unserer Strategie verändern? Vielleicht sind klassische Druck-Kampagnen nicht das passende Mittel für demokratiepolitischen Wandel.

We walk the talk

Vielleicht braucht es einen anderen Zugang – eine neue Haltung: Zusammenarbeit statt Konfrontation. Welche Form der demokratischen Kommunikation wollen wir leben? Wie vermitteln wir unsere Ideen so, dass sie auch unter den realen Handlungszwängen von Schwarz-Rot funktionieren? Bürgerräte haben sich durchgesetzt, weil sie überzeugt haben – nicht, weil sie gefordert wurden. Sie entstanden aus zivilgesellschaftlicher Initiative. Nach erfolgreichen Testläufen waren sie so überzeugend, dass selbst Politiker:innen sie nicht mehr ignorieren konnten. Das ist der Weg: Praxistaugliche, funktionierende Beispiele schaffen, die so stark sind, dass selbst die Union nicht wegsehen kann. Also: Los geht’s. Lasst uns anfangen. We walk the talk.