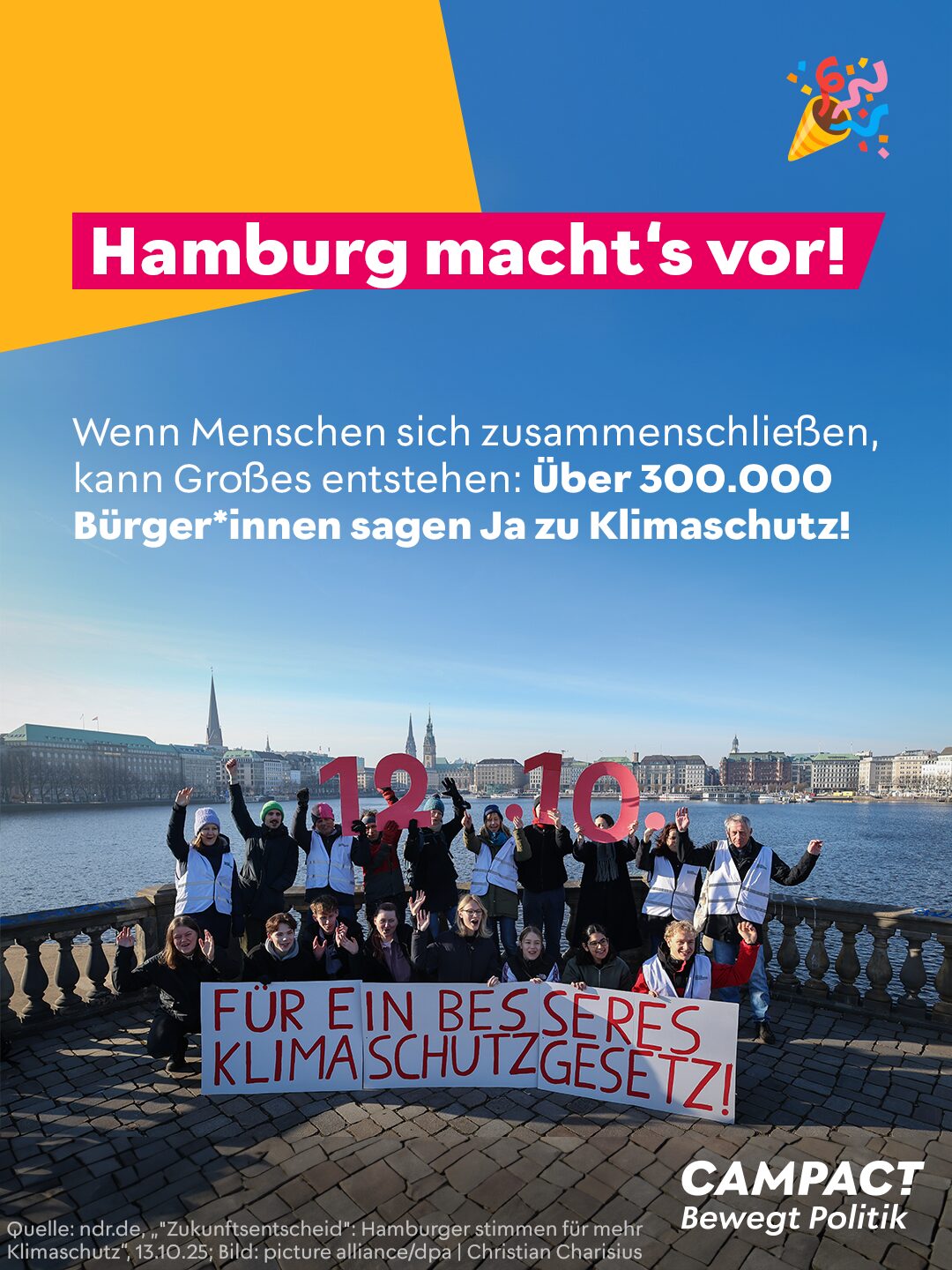

Viele hatten erwartet, dass man für konsequenten Klimaschutz gerade kaum Mehrheiten erzielen kann. Doch am 12. Oktober hat Hamburg das Gegenteil bewiesen: Klima kann gewinnen! Beim Zukunftsentscheid stimmten 53 Prozent aller Abstimmenden, das sind über 300.000 Menschen, für ein klimaneutrales Hamburg bis 2040. Das Ziel liegt also fünf Jahre früher als bisher geplant. Mit verbindlichen Maßnahmen, die sozialverträglich sind und das Leben in der Stadt verbessern. Das ist ein toller Erfolg.

Prominente Unterstützung

Der Entscheid wurde von einem breiten Bündnis öffentlich unterstützt: von Umwelt- und Sozialverbänden, vielen Engagierten aus Wissenschaft, Gewerkschaften, Kultur, Sport und Kirchen. Auch prominente Schauspieler*innen wie Bjarne Mädel und Lina Beckmann waren dabei. Aber dagegen standen Industrie- und Handwerksverbände, die Norddeutschen Wohnungsunternehmen und die BILD. Auch in der Hamburgischen Bürgerschaft lehnten ihn fast alle Fraktionen ab, mit Ausnahme der Linken. Und trotzdem hat sich die Zivilgesellschaft durchgesetzt – gegen mächtige Gegner*innen.

Ohne die zahlreichen Engagierten wäre das unmöglich gewesen. Viele Aktivist*innen von Fridays for Future, einige davon gerade neu im ehrenamtlichen Engagement. Menschen jedenfalls, die trotz Schnee, Regen oder Hitze immer weiter Unterschriften gesammelt, an Haustüren geklingelt und Überzeugungsarbeit geleistet haben. Dieses Ergebnis ist ihr Erfolg – ein Sieg ihrer Beharrlichkeit und einer im besten Sinne praktischen Demokratie.

Wie es nach dem Zukunftsentscheid weitergeht

Auch wir bei Campact e.V. sind ein bisschen stolz, den Zukunftsentscheid mehr als zwei Jahre lang unterstützt zu haben – zusammen mit vielen Partner*innen aus der Klimabewegung. Denn genau das ist unser Verständnis von zivilgesellschaftlichem Empowerment: Menschen befähigen, selbst wirksam zu werden.

Neben dem kontinuierlichen Engagement und der Verankerung in der Stadtgesellschaft kann die Klimabewegung in ganz Deutschland noch etwas Wichtiges von Hamburg lernen: Es ist entscheidend, dass wir uns nicht in symbolische Debatten und Kulturkämpfe verwickeln lassen. Denn damit gewinnen vor allem Rechtspopulisten und die fossile Lobby. Stattdessen sollten wir deutlich machen, wie ein klimagerechter Umbau das Leben der meisten Menschen konkret verbessert. Es geht nicht gegen „die Wirtschaft“ oder um „das Auto“, es geht um mehr Gerechtigkeit, besseres Wohnen und einen Verkehr, mit dem die Luft besser wird und alle gut ankommen.

Genau hier hat der Volksentscheid angesetzt. Er legt nicht bloß ein abstraktes Zieljahr fest, sondern beschreibt auch den verbindlichen Weg dorthin – mit Zwischenzielen, die regelmäßig überprüft werden. Wird ein Ziel verfehlt, muss die Stadt Sofortprogramme beschließen. Ein Gutachten des Öko-Instituts beschreibt, was das heißen kann: Gas- und Ölheizungen ersetzen, das Gasnetz stilllegen, Tempo 30 in der Stadt, weniger PKW-Verkehr, mehr Umweltzonen.

Besonders wichtig dabei: Der Umbau muss immer sozial gerecht sein. Die energetische Sanierung darf nicht auf die Mieter*innen abgewälzt werden. Gleichzeitig sollen Förderprogramme die Vermieter*innen entlasten. Das ist sozialer Klimaschutz mit Gesetzeskraft – ein historischer Schritt. Wie Luisa Neubauer sagt: „Wir haben Geschichte geschrieben.“ Während Wirtschaftsministerin Katherina Reiche beim Klimaschutz den Rückwärtsgang einlegt, zeigt Hamburg, wie es nach vorne geht. Und wie wir Hoffnung organisieren können.

Gemeinsam gegen Lobbys

Aber die Herausforderungen bleiben. In den äußeren Stadtteilen überwog auch in Hamburg das „Nein“, in den zentralen Vierteln war das „Ja“ deutlich stärker – und dort war die Beteiligung höher. Insgesamt blieb sie unter 50 Prozent. Offenbar hat die fossile Lobby in Hamburg die Dynamik des Zukunftsentscheides unterschätzt. Zwar warnte der Senat vor deutlich spürbaren Veränderungen bei einem Erfolg des Entscheides und hob die angeblich bereits ambitionierten Klimaziele der Stadt hervor. Doch insgesamt hoffte die fossile Lobby eher, den Entscheid aussitzen zu können und spekulierte auf eine (zu) niedrige Beteiligung. Und tatsächlich schien lange nicht sicher, ob das nötige Quorum (Mindestzahl von Stimmen) erreicht wird. Das zeigt: Klimaschutz gelingt nur, wenn er das Leben der Menschen verbessert und in der Gesellschaft verankert ist. Insbesondere außerhalb der Stadtstaaten haben wir da noch viel vor uns, um es diplomatisch zu sagen.

Doch der Erfolg in Hamburg beweist: Mit klarer Strategie, Bündnissen und Ausdauer kann die Zivilgesellschaft selbst gegen mächtige Lobbys gewinnen. Auch heute noch. Sie darf sich nur nicht in Kulturkämpfe verwickeln lassen. Und sie muss deutlich machen, wie die Mehrheit vom nötigen Umbau profitieren kann. Das ist natürlich meist einfacher gesagt als getan. Aber Hamburg macht Mut – und zeigt: Sozial gerechter Klimaschutz ist nicht nur möglich. Er ist mehrheitsfähig.