Feministin zu sein ist ein ständiger Kampf. Nicht nur mit dem eigenen sozialen und familiären Umfeld, sondern vor allem ein Kampf mit sich selbst. Mit allem, was man bisher gelernt, gedacht und getan hat. Feministin zu sein, tut manchmal weh.

Ich stehe vor dem riesigen Spiegel in ihrem Flur, die Hände im Nacken. Sie hat mir eine Halskette geschenkt, ich drehe mich so weit nach hinten wie ich kann, um den Verschluss zu sehen, damit ich ihn bedienen kann. Und ich will nicht ins Detail gehen, denn ins Detail zu gehen, würde eine Reproduktion bedeuten – eine Reproduktion all dessen, was mich dazu gebracht hat, meinen eigenen Körper zu verachten, und was mich dazu bringen kann, andere mit dieser Verachtung anzustecken. Aber an diesem Tag, vor diesem Spiegel, erleide ich eine Niederlage.

Später sitze ich im Wohnzimmer meiner besten Freundin und erzähle ihr, dass ich doch so viel zu diesem Thema lese, so viel weiß, und mich das alles trotzdem so fertig macht. Es tut weh, zuzugeben, dass mich das alles fertigmacht. Ich bin doch Feministin. Wie mein Körper aussieht und die Tatsache, dass sich mein Körper ändert, darf mich nicht fertigmachen. Ich muss es akzeptieren können, ich muss es einfach annehmen können wie es kommt, es ist doch mein Job.

Ich laufe durch die Stadt, die ich seit vielen, vielen Jahren nicht besucht habe. Als ich noch hier lebte, war ich untergewichtig. „Untergewichtig“ ist ein problematischer Begriff, weil es den Körpermaßstab Body-Mass-Index (BMI) als wissenschaftlich und objektiv annimmt und reproduziert, weil es ihm auf Augenhöhe begegnet und normalisiert, anstatt ihn zu stigmatisieren und vom Fenster zu schmeißen. Ich sehe mir meine alten Fotos an und kann nicht glauben, was ich sehe. Ich bin neunzehn Jahre alt, vielleicht auch zwanzig. Und wie können diese Arme nicht brechen, so dünn wie sie sind. Wie kann ich nicht wahrgenommen haben, dass mein Kopf viel zu groß aussieht, aber das Problem gar nicht mein Kopf ist, sondern der ausgetrocknete Körper, der ihn trägt.

Ungefragte Kommentare

Ich laufe also durch die Stadt und sehe Menschen, die ich seit zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren nicht gesehen habe. Und von fast jedem dieser Menschen höre ich einen Kommentar über meinen Körper. Genauer gesagt: über die Tatsache, dass ich zugenommen habe. Zum Beispiel der Türsteher meiner ehemaligen Lieblingskneipe, der heute immer noch da arbeitet, auch wenn die Kneipe inzwischen eine andere ist – ich sehe es ihm an seinem Gesicht an, dass er sich zwar an mich erinnert, nicht aber an meinen Namen. Diese Distanz hält ihn nicht davon ab, mir zu sagen, ich hätte zugenommen. Die Schwester einer Freundin, die gerade angerufen hat und mich nur durch die Smartphone-Kamera sieht, an deren Namen ich mich in diesem Moment nicht erinnern kann, sagt mir, ich hätte zugenommen. Meine ehemalige Gesanglehrerin, die ich nach fast zwanzig Jahren wieder auf einen Kaffee treffe, sagt mir mehrmals, ich hätte zugenommen.

Als ich neunzehn und zwanzig war, als mein Körper viel zu dünn für meine Größe war, als meine Arme aussahen, als könnten sie gleich brechen, sagte mir kaum ein Mensch, dass ich zu dünn sei. Mir hätte es zwar nicht gefallen, ich hätte ihnen so oder so nicht geglaubt, und dennoch wundert es mich, warum das so ist. Warum die Gesellschaft nur damit ein Problem zu haben scheint, wenn ein Körper Platz für sich beansprucht. Ist das etwa zu bedrohlich?

Wie misogyn kann ein Schuh eigentlich sein?

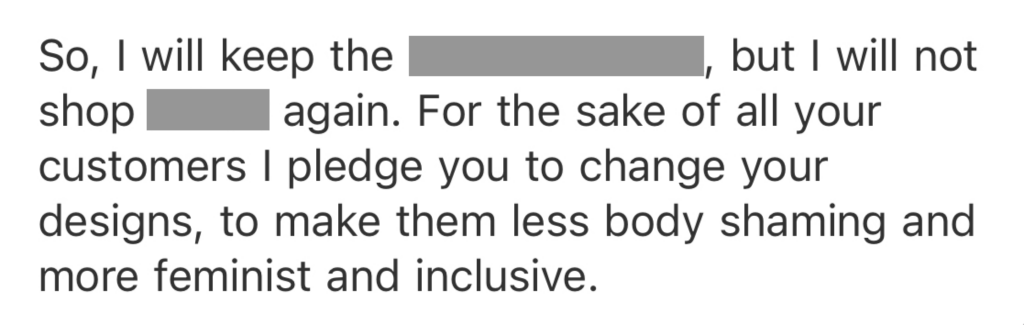

Ich bin wieder in Deutschland. Hier kommt das nicht annähernd so oft vor, zumindest nicht in dieser Form. Ich bestelle mir Stiefel und freue mich so, wenn sie ankommen, sie sehen so toll aus. Mein Fuß passt zwar perfekt rein, aber ich kann den Reißverschluss nur mit Mühe schließen. Ich frage mich, was das soll. Ich weiß, dass mein BMI „normal“ ist. Aber dieser Schuh will mir etwas anderes mitteilen. Dass selbst das misogyne Konzept von BMI weniger misogyn ist als dieser Schuh, für den ich eigentlich viel zu viel Geld ausgegeben habe, ist für mich unfassbar. Ich gebe eine halbe Monatsmiete aus, um mir sagen zu lassen, dass meine Fußgelenke zu dick seien. Ich schreibe der Firma eine E-Mail und beschwere mich über ihr Body-Shaming-Design. Ich sage ihnen, dass ich nicht nochmal bei ihnen einkaufen werde. Sie melden sich nicht zurück. Ich behalte die Stiefel, das Material lässt minimal nach. Aber die Gefahr, dass sie platzen, ist immer latent da. Sie werden mich für immer daran erinnern, dass sie eigentlich nicht für mich produziert wurden.

Überall, wo ich hingehe, wird mir vermittelt, wie falsch mein Körper ist. Ich besuche ein Geschäft für Bühnenkostüme und finde nur zwei Größen: 36 und 38. Ich frage den Inhaber, warum keine größeren Größen da sind. Er antwortet mir: „Weil wir sie nicht dahaben.“ Eine selbsterfüllende Prophezeiung: Die gibt es nicht, weil es sie nicht gibt. Anstatt dass er ehrlich antwortet, dass er keine dicken Kundinnen in seinem Geschäft sehen möchte. In meinem Fall keine normal gewichtigen Kundinnen. Ich lasse das sacken. Wie wäre das Leben gewesen, wenn ich als übergewichtig gegolten hätte? Wie wäre das Leben gewesen, wenn ich diesen Hass seit meiner Kindheit abbekommen hätte und nicht erst seit ich eh Feministin und dagegen gewappnet bin?

Gefangen in Ketten

Die Forderung, dass ich mich schlecht für meinen Körper fühle, dass beinahe alle für sich das Recht beanspruchen, über ihn zu urteilen, dass mich die Modebranche aktiv ausschließt, ist Teil eines Systems, das dafür geschaffen wurde, uns in Ketten zu halten. Es ist nämlich nicht so, als hätte kein Mensch meinen Körper kommentiert, als er noch dünn war – das kam vermutlich genauso häufig vor. Da ging’s bloß um andere Sachen als ums Gewicht, beispielsweise um meine Tätowierungen, Kleidung, Haarfarbe, Piercings … Ich verstand mich damals nicht als Feministin und hatte keine Worte für diese Übergriffigkeit, die aber eigentlich permanent da war und sehr bedrohlich. Ich dachte, die Gesellschaft, in der ich lebte, sei bloß konservativ und feindselig, aber hatte noch nicht verstanden, dass diese Haltung gegen meinen Körper eine ganz bestimmte Funktion erfüllte: mich in meine Schranken zu verweisen. Dafür zu sorgen, dass ich mich nicht mochte, nicht liebte. Mich mit einer endlosen Unzufriedenheit zu infizieren, damit ich bis zum Ende meines Lebens unter einem Optimierungswahn litt. In „Body Positivity. Liebe deinen Körper“ schreibt Megan Jayne Crabbe: „Der Hass, den wir für unseren Körper empfinden, endet nicht bei den Schenkeln, er bestimmt unser Selbstempfinden. Er beherrscht unsere Beziehungen, wie wir andere behandeln und unser Selbstwertgefühl. Er beeinflusst unser Berufsleben, unsere Kraft und unsere Ziele. Er lässt neben dem Abnehmen keinen Platz für anderes.“

Wer sich nicht als vollwertig empfindet, fordert keinen Respekt, keinen gerechten Lohn, keinen menschenwürdigen Lebensstandard. Weil er vor allem nicht glaubt, dass ihm das alles zusteht. Wer jeden Tag den ganzen Tag damit beschäftigt ist zu glauben, schlecht auszusehen und selbst schuld zu sein und sich ändern zu müssen, hat weder Zeit noch Kraft für die wichtigen Dinge, die zählen. Sich selbst nicht zu verachten, in einer Welt, die einen zutiefst verachtet und einem das immer wieder ins Gesicht schleudert, ist vielleicht das Schwierigste im Leben. Sich dagegen zu wehren, sich neu lieben zu lernen, ist eine ständige Aufgabe. Und in sich selbst ein radikaler, revolutionärer Akt, um sich und die anderen zu befreien.