Die Nationalsozialisten waren sehr gut in etwas, das wir auch heute wieder stellenweise beobachten können: der Umdeutung von bestehenden Begriffen für ihre Zwecke. Wörter und Phrasen bekamen eine bestimmte, oft negativ behaftete, zusätzliche oder neue Bedeutung zugeschrieben. Zusätzlich wurden Begriffe erfunden oder zusammengesetzt, die ein bestimmtes Weltbild und eine Erzählung bedienen.

Einige Wörter, die in der Zeit des Nationalsozialismus geprägt wurden, sind unauffällig. Andere sind als politisches und gesellschaftliches Vokabular der NS-Zeit offensichtlich. Tasten wir uns also langsam vor.

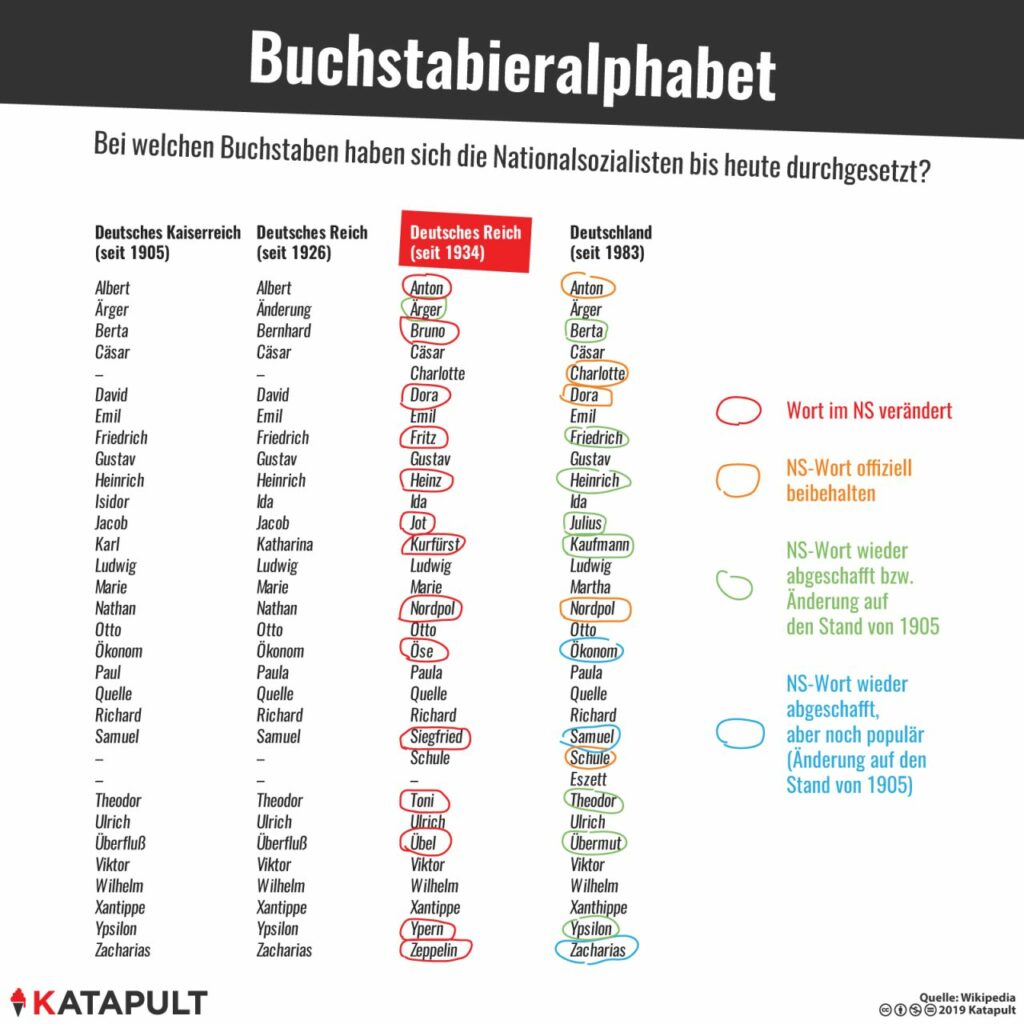

Das Buchstabieralphabet der Nazis

Alle Änderungen im Buchstabieralphabet, welche die Nationalsozialisten verantworteten, was danach geändert wurde und was nicht – zusammengetragen vom Katapult-Magazin.

Begriffe, die offensichtlich sind

- Gleichschaltung: Kommt ursprünglich aus der Elektrotechnik. Historisch betrachtet bezeichnet der Begriff das Vorgehen der Nationalsozialisten, die meisten Organisationen im Staat, also Parteien, Verbände, Vereine und die Medien, auf die politischen Ziele der Nationalsozialisten hin auszurichten. So wollten die Nationalsozialisten alle Lebensbereiche der Menschen unter ihre Kontrolle bekommen.

- Machtergreifung: Eine gezielte Wortschöpfung der Nationalsozialisten. Im Allgemeinen wird damit der 30. Januar 1933 bezeichnet; der Tag, an dem Reichskanzler Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte und somit das Ende der Weimarer Republik einläutete. „Machtergreifung“ impliziert genau so wie „Machtübernahme“, dass der Beginn des NS-Regimes ein revolutionärer Akt gewesen wäre. Damit trägt er zur Entlastungserzählung bei, denn Hitler hat die Macht nicht ergriffen. Sie wurde ihm übergeben, als Reichspräsident Hindenburg ihn zum Reichskanzler ernannt hat. Die Bildungsstätte Anne Frank dazu: „Die NSDAP wurde demokratisch gewählt, obwohl ihre menschen- und demokratiefeindlichen Einstellungen bekannt waren. Große Teile der Bevölkerung haben also die antisemitische und rassistische Ideologie der Nazis befürwortet.“

- Rassenhygiene / Rassenschande: Sobald der Begriff „Rasse“ im Kontext mit Menschen verwendet wird, sind oft die Nazis mit im Spiel. Denn er legt nahe, dass es unterschiedliche „Menschenrassen“ gäbe, ähnlich wie bei Hunden, Hasen oder anderen (Haus-)Tieren. Und ähnlich wie bei Tieren wird beim Begriff „Rassenhygiene“ impliziert, dass es „saubere“ und „schmutzige“ Rassen gäbe. Um die „deutsche Rasse“ „rein“ zu halten, setzen die Nazis Gesetze ein. Sie sollen verhindern, dass in ihren Augen „lebensunwertes Leben“ oder „Ballastexistenzen“ das deutsche Volk „verunreinigen“. Die Folge: systematische Massentötungen von Kindern mit Behinderungen. Das „deutsche Blut“ sollte sich in den Augen der Nazis auch nicht mit „fremdem Blut“ vermischen. „Rassenschande“ oder „Blutschande“ sind Propagandabegriffe aus der Zeit zwischen 1933 und ’45, die genau das anprangern sollten.

- Überfremdung: Ein in wirtschaftlichen Kontexten genutzter Begriff, der aber schon seit dem 18. Jahrhundert auch eine gesellschaftliche Bedeutung hat. In diesem Kontext wird er oft genutzt, um ein vermeintliches Übergewicht von als fremd und schädlich bewerteten Einflüssen auf Gesellschaft, Kultur, Nation oder Sprache zu bezeichnen. Völkische und Deutschnationale nutzen den Begriff schon in der Kaiserzeit, um gegen Juden und Jüdinnen zu hetzen.

Die Nationalsozialisten schlossen daran ungehindert an: Joseph Goebbels sprach 1933 von einer „Überfremdung des deutschen Geisteslebens durch das Judentum“. Auch vor einer „blutsmäßigen Überfremdung“ warnten sie (siehe „Rassenhygiene“). Grundlegend ist hier ein Ethnopluralismus, der im Grunde eine nicht direkt sichtbare Form des Konzepts der „Menschenrassen“ ist. Demnach hätten unterschiedliche „Menschenvölker“ unveränderbare Eigenschaften, die miteinander konkurrieren. In der Zeit der Bundesrepublik wurde der Begriff vor allem von der NPD und Pegida genutzt, aber auch von der CDU. Heute richtet er sich nicht mehr explizit gegen Juden, sondern vornehmlich gegen Geflüchtete, vor allem aus dem Nahen Osten. - Umvolkung: Schließt inhaltlich an den Begriff der Überfremdung an, geht aber von einer Intention aus: „Fremde“ werden gezielt eingeschleust, um ein eng (rassisch oder ethnisch) definiertes „Volk“ gezielt zu unterwandern. Heute ist er oft mit der Verschwörungserzählung verbunden, eine „Umvolkung“ wäre der Plan von „Eliten“, manchmal auch gezielt der „jüdischen Weltverschwörung“, um Deutschland zu schwächen. Dabei ist der Begriff ein zur Propaganda genutzter Begriff der Nazis, die ihn von Deutschtumsverbänden aus dem Kaiserreich übernahmen. Er bezeichnete damals das gezielte Vorgehen der Nationalsozialisten, in den im Krieg eroberten Gebieten im Osten eine „ethnische Einheitlichkeit“ darzustellen und die „slawischen Völker“ gezielt mit „deutschem Blut“ zu „germanisieren“. Heute nutzen vor allem die extremen Rechten den Begriff – zum Teil aber auch Politiker*innen der CDU.

- Kristallnacht: Der Begriff steht für eine ganze Reihe gewaltsamer Pogrome gegen Juden, die am 9. und 10. November 1938 stattfanden. Die „Kristallnacht“ bezieht sich auf die überall verstreuten Glasscherben aus den zerstörten Wohnungen, Läden und Büros, Synagogen und öffentlichen jüdischen Einrichtungen, die bei den Ausschreitungen zerstört und geplündert wurden. Er ist deshalb ein Triumph-Begriff, mit dem die Zerstörenden (vornehmlich Nazis) die Tage hinterher stolz bezeichneten. Wer über die Vorfälle sprechen möchte, kann stattdessen den Begriff „Reichspogromnacht“ verwenden.

- Endlösung: Ein verschleiernder, fast beschönigender Begriff der Nazis für die systematische Verfolgung, Verschleppung und Ermordung der europäischen Juden und Jüdinnen. Die NS-Behörden nutzten den Begriff „Endlösung (der Judenfrage)“ im amtlichen Schriftverkehr ab spätestens Frühling 1941.

- Volksschädling: Eines der eindrücklichsten Beispiele, das belegt, wie nationalsozialistische Propaganda in die Rechtssprechung Einzug fand. Anfang des 20. Jahrhunderts ein verunglimpfender Begriff für Menschen, die aufgrund ihres als nonkonform angesehenen Verhaltens als „schädigende Organismen“ charakterisiert wurden. Die Nazis sorgten dafür, dass der Begriff über die „Volksschädlingsverordnung“ 1939 in der Rechtssprechung ankam. Diese bezeichnete vor allem „Plünderer, Meintäter und Saboteure“ als „Volksschädlingen“. In der Realität wurde der Begriff aber für alle Menschen genutzt, die den Nazis nicht in den Kram passten – auch, weil der Inhalt des Begriffs „Volksschädling“ in der Verordnung nicht abschließend definiert war.

Eine kleine, aber nicht unbedeutende Abwandlung des Begriffs fand 2021 Einzug in die politische Debatte. Damals bezeichnete der FDP-Politiker Rainer Stinner Menschen, die sich nicht freiwillig gegen Covid-19 impfen ließen, als „gefährliche Sozialschädlinge“. - „Bis zur Vergasung“: Eine eigentlich längst tabuisierte, aber dennoch oft gebrauchte Formulierung für die Aussage, etwas bis zur Erschöpfung zu tun. Die Phrase etablierte sich bereits im Ersten Weltkrieg. Denn während des Ersten Weltkriegs wurde zum ersten Mal flächendeckend Giftgas als Waffe eingesetzt. In der Soldatensprache blieb man „bis zur Vergasung“ auf seinem Posten. Die Nazis benutzen den Begriff „Vergasung“ später für die Methode, mit der das Regime in den Gaskammern der Vernichtungslager vor allem mit Cyanwasserstoff (Zyklon B) etwa 3 Millionen Jud*innen und Zehntausende von Sinti*zze, Rom*nja und andere Gefangenen umbrachte. Der Gebrauch der Redewendung „bis zur Vergasung“ war also schon immer problematisch, durch den Holocaust hat „Vergasung“ eine zusätzliche Bedeutung bekommen.

Alltägliche Begriffe, bei denen der Bezug gar nicht mal so offensichtlich ist

- Drittes Reich: Weit verbreitet genutzter Begriff für die Zeit des Nationalsozialismus. Er knüpft an die Erzählung an, dass das angestrebte „Reich“ der Nazis das Dritte in einer Folge sei, nämlich nach dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation als erstem und dem Deutschen Kaiserreich bis 1918 als zweitem. Die Nazis selbst lasen den Begriff nicht so gerne, sie wollten stattdessen „germanisches Großreich“ oder „Großdeutsches Reich“ benutzen. Der Begriff „Drittes Reich“ setzte sich inoffiziell trotzdem als verherrlichender Begriff durch und gehört damit zum Nazi-Sprech, der ein bestimmtes Narrativ bedient.

- ausmerzen: Kommt ursprünglich aus der Schafzucht. Der im Sinne von „zur Zucht untaugliche Schafe aus einer Herde aussondern“ gebrauchte Ausdruck Ausmerze erscheint um 1900 in Debatten über die „Rassenhygiene“ (s.o.) als Gegensatzwort zu Auslese. In der NS-Ideologie wurde „ausmerzen“ als Verb zu einem zentralen Konzept und einer Handlungsanweisung innerhalb ihrer Rassenlogik. Es geht also explizit auf die Nazis zurück, auch wenn viele diese Verbindung heute nicht mehr ziehen.

- Sonderbehandlung: „Sonderbehandlung“, „sonderbehandeln“ oder die Abkürzung S.B. war im amtlichen Schriftverkehr und im Sprachgebrauch der Geheimen Staatspolizei (Gestapo), der SS und der Einsatzgruppen eine Tarnbezeichnung für die Ermordung von Menschen. Die NS-Vergangenheit des Begriffes wird heute kaum mehr betrachtet, obwohl er klar auf die Nazis zurückgeht.

- Gottgläubige: Als „gottgläubig“ bezeichneten die Nazis Personen, die „sich zu einer artgemäßen Frömmigkeit oder Sittlichkeit [bekennen], ohne konfessionell-kirchlich gebunden zu sein, andererseits aber Religions- und Gottlosigkeit [verwerfen]“. Über den Begriff „artgemäß“ bleibt diese „kirchenfreie deutsche Religiosität“ den „Ariern“ vorbehalten. Die Nazis waren keine Fans von Kirchen und Religion, wollten sie doch, dass ihre Ideologie die einzige „Volksreligion“ sei. Unter dem Begriff „Gottgläubige“ wollten sie so „alle, die an (einen) Gott glauben“, zusammenbringen. Die betont unscharfe, viel Spielraum lassende Definition ermöglichte auch Exo- und Esoterikern, völkischen Rassisten und Antisemiten den Zugang: Glauben um des Glaubens willen. Ziel war die Beerbung, nicht die Überwindung des christlichen Staates.

- Kulturschaffende: Was wie ein grammatikalisch bequemer, genderneutraler Sammelbegriff wirkt für Menschen, die im Kulturbetrieb arbeiten, geht ursprünglich auf die Nazis zurück. „Kulturschaffende“ bezeichnete Künstler*innen, die Mitglied der Reichskulturkammer waren. Dieser musste angehören, wer kulturell tätig sein wollte. Die Mitgliedschaft stand nur „Ariern“ offen. Wer drin war, war „völkisch“ und „deutsch“. Wer nicht drin war, „artfremd“, „unerwünscht“, „entartet“. Für diese Personen galt faktisch ein Berufsverbot.

- Festung Europa: Ein Begriff, der gerade aktuell oft wieder aufkommt, um eine gewollte Stärke von Europa oder der EU gegenüber anderen Kräften oder Staaten zu betonen. Europa solle stark nach außen agieren und „wie eine Festung“ unerschütterlich stehen. Doch selbst, wenn der Begriff heute manchmal progressiver verwendet wird: Er geht auf die Nazis zurück.“Festung Europa“ war während des Zweiten Weltkriegs ein Synonym für Hitlers Atlantikwall, der das Nazireich vor Angriffen der Alliierten schützen sollte. Heute benutzen Rechte den Begriff oft gemeinsam mit dem Bild einer vermeintlichen „Flüchtlingswelle“, vor der sich Europa schützen müsse.

- „Arbeit macht frei“ und „Jedem das Seine“: Zwei Phrasen, die heute oft salopp als „Sinnsprüche“ verwendet werden, die durch die Nazis aber eine bittere Geschichte haben. „Arbeit macht frei“ stand am Tor der Konzentrationslager von Dachau, Auschwitz, Sachsenhausen und Theresienstadt. „Jedem das Seine“ war eine Inschrift des KZ Buchenwald. Sie dienten der zynischen Verspottung der Inhaftierten, suggerierten sie doch, dass man durch harte Arbeit wieder frei käme – oder eben das, was einem dadurch zustehen würde. Die offensichtliche Verhöhnung war nicht nur den Nazis, sondern auch den Inhaftierten klar.

Begriffe, die im Kontext zu sehen sind

Die Sprache des Nationalsozialismus arbeitete oft mit Symbolen, Metaphern, vor allem aber auch mit Vulgarität und vermeintlich medizinischen oder fachlichen Begriffen. Folgende, eigentlich aus einem vollkommen anderen Kontext stammenden Begriffe, verwendeten die Nazis missbräuchlich.

Begriffe wie „Krebsgeschwür“ oder „Parasit“ waren Stellvertreter für einen „wuchernden, fremden Einfluss“. Die Gedanken dahinter gehen auf die Konzepte der „Rassenhygiene“ oder „Umvolkung“ bzw. „Überfremdung“ zurück und sollten grotesk bildlich wirken.

„Krake“ war in der Nazi-Zeit ein antisemitischer Code. Die Tiermetapher des Kraken, der die Erdkugel mit seinen Tentakeln umschlingt, schließt an den Mythos vom allmächtigen „Weltjudentum“ an. Das verdeutlicht die antisemitische Zeichnung eines jüdischen Kraken, welche die NS-Propagandazeitung „Der Stürmer“ im Jahr 1938 veröffentlichte. Die Botschaft: „Der Jude“ hat die Welt unter Kontrolle.

Du kennst noch einen Begriff, der hier nicht auftaucht? Schreib ihn uns gerne an blog@campact.de – am besten mit einer Quelle zur Definition!

Solche antisemitischen Codes werden auch heute noch verstärkt genutzt. Lies in diesem Beitrag, wie Du antisemitische Mythen und Vorurteile erkennst und aufdeckst.

Auch in der heutigen Pop- und Kommunikationskultur verstecken sich immer wieder geheime Codes und „Dog whistles“ der Rechten. Hier kannst Du mehr darüber nachlesen, wie Du sie erkennst.

Übermäßige Political Correctness? Eher: Rücksicht und Verständnis

Ja okay, aber die Begriffe hatten doch nur damals eine menschenfeindliche Bedeutung – ohne den Kontext sind es doch ganz normale Begriffe?

Falsch. Auch, wenn der Kontext heute vielleicht ein anderer ist, haftet den Begriffen ihre Geschichte an – und das hat nichts mit etwaiger „übermäßiger political correctness“ zu tun.

Viele Begriffe, welche die Nationalsozialisten inhuman verwendet haben, wurden seitdem wieder umgedeutet und haben ihre Gewalt zum Teil verloren. Andere Begriffe sind zumindest historisch noch stark mit der NS-Zeit verbunden. Benutzen wir sie weiter, verwässert das die Heftigkeit der Begriffe. Die Personen, die damals diese Begriffe manipulativ genutzt haben, setzten klare Ziele und Intentionen, indem sie die Begriffe verwendeten. Sie weiter zu benutzen, normalisiert sie und nimmt ihnen den Schrecken – dabei darf genau das nicht passieren. Es gehört zu einer lebendigen Erinnerungskultur, die Vergangenheit als solche anzuerkennen. Nazi-Sprech unkritisch weiter zu verwenden, ist eine Demütigung aller, die unter den Nationalsozialisten gelitten haben.

„Was darf man heute noch sagen?“

Die deutsche Sprache ist vielfältig, entwickelt sich ständig weiter – und es gibt viele Wege, sich unmissverständlich auszudrücken. Denn: Nicht der*die Sprecher*in bestimmt die Bedeutung einer Aussage, sondern der*die Empfänger*in. Wie jemand einen Satz versteht, kann einer gar nicht vollständig beeinflussen. Übernimmt jemand einen Nazi-Begriff einfach so, dann könne man vermuten, dass er oder sie auch die damit verbundene Perspektive einnimmt. Wenn es um ein explizites Ereignis oder die entsprechende Thematik geht, können und sollen die Begriffe natürlich genutzt werden – erklärt und in Anführungszeichen.

Wer verstanden werden will, muss sich möglichst präzise ausdrücken und mögliche Missverständnisse mitdenken. Wer sich wie ein Nazi äußert, kann also auch als solcher (miss)verstanden werden.

Es gibt keine „Sprachpolizei“, welche die Meinungsfreiheit eingrenzt. Aber die Gesellschaft und verschiedene Gesetze legen fest, wo Meinungsfreiheit ihre Grenzen hat. Ihr Ziel ist es, einen freien und demokratischen Diskurs zu ermöglichen. Wer weiter (nicht strafrechtlich relevantes) Vokabular der Nationalsozialisten nutzen möchte, kann das gerne tun. Er oder sie muss dann nur damit rechnen, dass andere Menschen das nicht gut finden und sich vielleicht auch dagegen aussprechen. Zur Meinungsfreiheit gehört auch, andere Meinungen aushalten zu können – das ist Teil eines gesunden, gesellschaftlichen Diskurses.