Naturschutz Rechtsextremismus

Ob Bauernproteste, Demos gegen die Corona-Maßnahmen oder den Ukraine-Krieg: Rechte Gruppen mischen sich immer häufiger in Themen ein, die viele Menschen bewegen – und versuchen, sie für ihre Zwecke zu nutzen. Ziel dabei: ihre demokratiefeindlichen Ideen verbreiten. Die Logik ihrer Argumente ist oft stark vereinfacht und einseitig. Wie Rechte im Naturschutz Einfluss nehmen, erklären Ulf Gräber (NABU) und Benjamin Kerst (Hochschule Düsseldorf) im Gespräch.

Ulf Gräber ist beim Naturschutzbund Deutschland in Nordrhein-Westfalen (NABU NRW) und leitet dort das Team Verbandsentwicklung und Engagement. Benjamin Kerst ist Lehrbeauftragter für Soziologie an der Hochschule Düsseldorf. Zuletzt forschte er mit dem Institut für demokratische Kultur zum Thema „Rechtsextremismus in ökologischen Transformationsräumen“ und dazu, wie sich Jugendliche gegenüber rechten Einflussnahmeversuchen positionieren. Gemeinsam geben sie Seminare zum Themenbereich „Rechte Tendenzen im Naturschutz“.

Das Thema Naturschutz von Links zurückholen

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei Fridays for Future sind der AfD und Faschisten wie Björn Höcke (AfD Thüringen) ein Dorn im Auge. „Grüne Klimaterroristen“, „Extremisten“, „Berufsrebellen“ – so nennen sie die Aktivist*innen, die sich zum Beispiel in Lützerath für ein Ende des Braunkohletagebaus einsetzen oder Aktionen für den Klimaschutz veranstalten.

Harte Sprache, die zusätzlich impliziert, dass die Aktivist*innen für ihre Protestarbeit bezahlt werden – ein übliches Narrativ der Rechtsextremen, um Proteste (gegen Rechts) zu diskreditieren. Höcke und Co. würden die Themen Klima, Umwelt- und Naturschutz lieber selbst besetzen, als sie Fridays for Future und anderen eher progressiven Organisationen zu überlassen. „Unsere AfD [muss] das Thema Naturschutz stärker als bisher an sich binden und die im konservativen Denken liegenden Lösungsansätze transportieren“, schrieb Höcke bereits 2017. Später ging er dann laut NABU zu aktiverer Sprache über: „Dass die heimathassenden Grünen das Thema Naturschutz gekapert haben, ohne ihm gerecht werden zu können, ist eine der Tragödien der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wir müssen es ihnen entwenden.“

Naturschutz = Heimatschutz

Naturschutz hat in der rechtsextremen Szene schon immer eine Rolle gespielt – allerdings anders, als man es sich vielleicht vorstellt. „Die extreme Rechte hat schon seit jeher eine ganz bestimmte Vorstellung von Natur, von Land und auch von Naturschutz“, so Benjamin Kerst. „Das war schon vor der NS-Zeit so; heute wird das in wissenschaftlichen Debatten teilweise als ‚Ökofaschismus‘ bezeichnet.“

Zusätzlich geht es darum, sich zu positionieren: Naturschutz werde gezielt gegen den Klimaschutz ausgespielt. Damit nehmen die Rechten eine Gegenposition ein, zum Beispiel zu Fridays for Future und anderen Organisationen, die die Klimakrise in den Mittelpunkt stellen, so Kerst: „Der Naturschutz wird hier ganz klar für einen Kulturkampf instrumentalisiert.“

Windkraft als Zerstörer des „Märchenwaldes“

AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel bezeichnete zum Auftakt des Bundestagswahlkampfes 2025 Windkraftanlagen als „Windmühlen der Schande“. Windkraftanlagen stehen mittlerweile fast symbolisch für die Energiewende; weg von fossilen Energien und Atomstrom, hin zu regenerativen Energien und mehr Klimaschutz. Der AfD, die sowohl der Atomkraft als auch dem Kohleabbau und -Verstromung zugetan ist, ist dieses starke Symbol und alles, für das es steht, zuwider. „Die AfD verbindet diese Ansichten mit vermeintlichen Haltungen von Naturschützern, die aus anderen Gründen gegen Windkraftanlagen an bestimmten Orten sind“, beschreibt es Ulf Gräber. „Da wird dann der Naturschutzgedanke dem Klimaschutzgedanken aktiv gegenübergestellt – obwohl sich das gar nicht ausschließen muss.“ Benjamin Kerst ergänzt: „Wir beobachten immer mehr, dass es gezielte Versuche der Übernahme von Themen oder Bewegungen durch Rechte gibt.“ Passiert ist das zum Beispiel im bayerischen Altötting. „Die vermeintlich naturschädlichen Aspekte von Windkraft werden hervorgehoben und auch zum Teil überhöht, um sich gegen erneuerbare Energien zu positionieren.“

In ihrer Rede nennt Weidel auch den Reinhardswald. Dieses Waldgebiet in Nordhessen gilt in der deutschen Mythologie als besonders wichtig. Viele der Märchen der Gebrüder Grimm sollen sich hier abgespielt haben. Für die Rechten ist er DAS Wahrzeichen für einen „urtypischen, deutschen Märchenwald“. Und genau diesen instrumentalisierte Weidel dramatisch: Laut ihr werde der ganze Reinhardswald abgeholzt – für Windkraftanlagen.

Rechte bedienen sich im Bereich Naturschutz also gerne an dem Mythos des „romantischen, deutschen Waldes“, an deutschen Sagen und Erzählungen, aber auch an der deutschen Geschichte, um zu rechtfertigen, dass sie dieses Kulturgut vor den „grünen Klimaterroristen“ und der „linksliberalen Klimalobby“ schützen müssen. Ganz nach dem Motto: Deutscher Wald und deutscher Boden für deutsches Volk.

Wo hört Heimatliebe auf und fängt Rechtsextremismus an?

„Echter Umweltschutz geht nur mit Tradition!“ – „Umweltschutz ist Heimatschutz!“ So schreibt es die Junge Alternative, ehemals Jugendorganisation der AfD. Der Verfassungsschutz stufte sie bereits im Jahr 2023 als gesichert rechtsextrem ein; die AfD trennte sich Anfang des Jahres 2025 von ihr. Heimat und Tradition stehen laut der Jungen Alternative im Mittelpunkt dieser braunen Form des Naturschutzes.

Es gibt nichts daran auszusetzen, dass man seine Heimat liebt. Wenn die Begründung dafür aber ins Völkische geht; dass nur diejenigen, die ‚wirklich Deutsch‘ sind, das Recht haben sollen, diesen deutschen Wald zu genießen und man dieses ‚deutsche Volk‘ abgrenzt gegenüber anderen – dann beginnen wir in den Bereich des Extremen abzugleiten.

Ulf Gräber, NABU NRW

„Es gibt Debatten darüber, den Begriff ‚Heimat‘ überhaupt nicht mehr unkritisch zu verwenden, eben da er von Rechts so vereinnahmt wurde und diese historische Belastung hat“, ergänzt Benjamin Kerst. Denn mittlerweile sei „die Heimat“ genauso glorifiziert wie der Wald: Die Heimat ist ein gefühlter, mystischer Ort, der dem „deutschen Volk“ aufgrund jahrhundertelanger Hegemonien „zustünde“. Dazu Kerst: „Für mich wird der Heimatbegriff problematisch, sobald er exklusiv definiert wird. Dass diese Heimat nur bestimmten Menschen vorbehalten ist und andere, nach welchen Kriterien auch immer sie dann als ‚anders‘ bezeichnet werden, immer fremd in dieser Heimat sein müssen.“

Rechte Begriffe im Naturschutz

Die Umdeutung und Vereinnahmung von Begriffen von Rechts ist nichts Neues – sie hat ihren Ursprung bereits bei den Nationalsozialisten. Auch in Naturschutz-Kontexten finden sich solche umgedeuteten Begriffe.

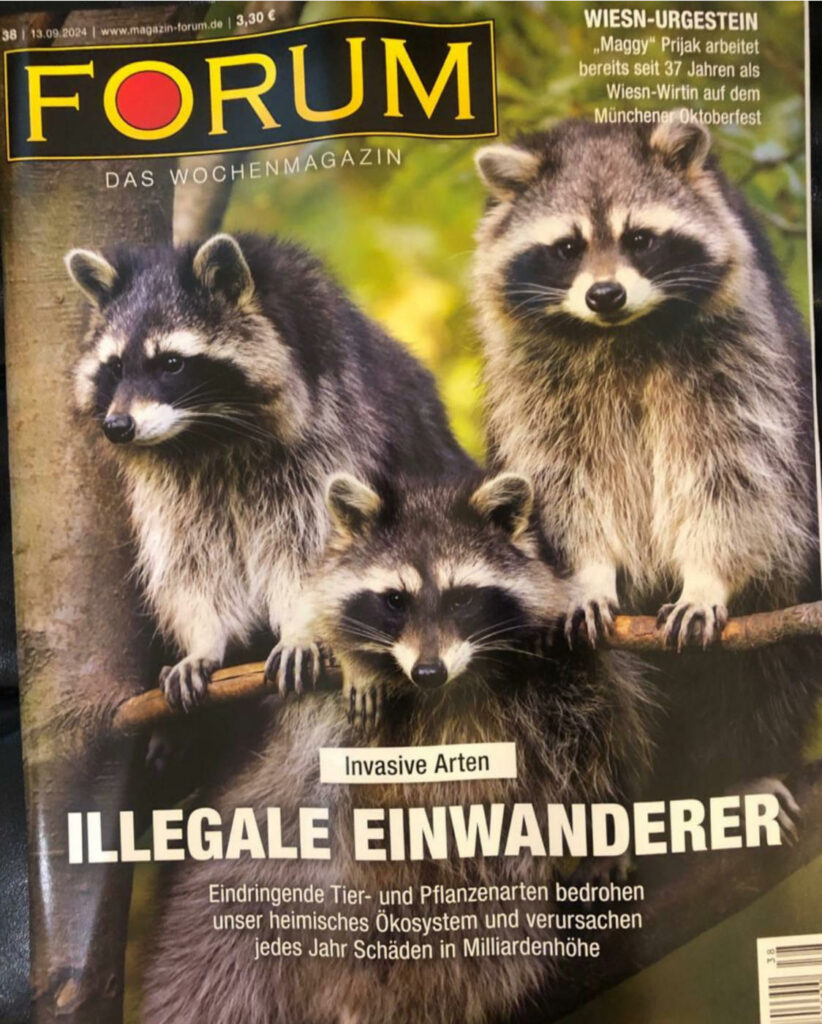

„Invasive Arten“ ist ein weit verbreiteter, aber auch kämpferisch genutzter Begriff für Neophyten und Neobiota. Das sind Arten, die ursprünglich nicht in einem Ökosystem vorkamen und durch äußere Einflüsse (meistens den Menschen) eingebracht wurden. „Da haben wir schon auf Kräuterwanderungen des NABU gehört: ‚Diese invasiven Arten, die müssen wir alle rausschmeißen, die nehmen unseren heimischen Arten den Platz weg.‘ Die sprachlichen Parallelen zu rechtem Populismus sind da zum Teil erschreckend“, berichtet Gräber.

Die Grenzen sind hier fließend, die Möglichkeiten zur Eskalation allerdings naheliegend. So greift sich zum Beispiel die Kleinpartei „Der Dritte Weg“ genau dieses Konzept aus der Natur heraus und überträgt es auf Menschen: Einwanderung sei dafür verantwortlich, dass die heimische deutsche Bevölkerung aussterbe. Diskussionen um Neobiota knüpfen hier subtil an Naturschutzgedanken an. Die Positionen zu unverkennbaren, tatsächlichen Problemen, die einige eingebrachte Arten Ökosystemen bereiten, werden im Sinne von Biologismen direkt auf die menschliche Gesellschaft übertragen. Das bringt auch gemäßigte Naturschützer*innen dazu, den Rechten in ihrem menschenrechtsfeindlichen Hass gegen alles „Fremde“ zuzustimmen.

Übertragung von Themen aus der Biologie

In die gleiche Kategorie fällt die „Überbevölkerung“. Sie wird als das Hauptproblem für den „biologischen Stress“ gesehen, den „unsere“ Kulturlandschaft und die Welt insgesamt durch zu viele Menschen haben. Dabei geht es natürlich nicht um die „heimische“ Bevölkerung, sondern primär um Menschen im globalen Süden, die im Schnitt mehr Kinder hätten und sich dann in Richtung globalem Norden bewegen würden. Die Argumentation zu den Begriffen „Überfremdung“ oder „Umvolkung“ ist da oft nicht weit. In einem pronatalistischen Narrativ werden gleichzeitig Frauen der als eigen definierten Bevölkerung dazu angehalten, mehr Kinder zu bekommen, um den „Invasoren“ etwas entgegenzusetzen.

Was uns zum Begriff „Migration“ bringt. Ganz ursprünglich ist Migration ein Begriff aus der Biologie, um eine Wanderungsbewegung von Tierarten zu beschreiben, die entweder periodisch oder einmalig aufgrund eines Ereignisses erfolgt. Es ist unbestreitbar, dass der Begriff mittlerweile eher mit Menschen, und explizit flüchtenden Personen, assoziiert wird – und rechte Kräfte haben daran einen großen Anteil.

Der NABU und Ulf Gräber empfehlen für Debatten um Naturschutz eine „sprachliche Abrüstung“: Eine Übertragung von Themen aus der Biologie auf menschliche Gesellschaften sei nie angebracht oder angemessen. „Da geht es einfach um vollkommen andere Zusammenhänge und Abhängigkeitsverhältnisse. Das hat in der Diskussion um Menschen nichts verloren.“

Weitere Informationen, praktische Handreichungen und Forschungsergebnisse findest Du hier:

Studie "Gesellschaft und Klima im Wandel – Junge Menschen zwischen Klimakrise und äußerst rechter Einflussnahme." Zentrale Befunde und Handlungsempfehlungen. Broschüre "Rechte Aktivitäten im Naturschutz" (NABU) Handreichung "Rechtsextreme Ideologien im natur- und Umweltschutz" (FARN) Dossier Rechtsextremismus "Grüne Braune" (BPB)

Mein Verein wird von Rechts unterwandert – was tun?

Am einfachsten sei es, mit Prävention und Intervention gegen Vereinnahmung und Übergriffen von Rechts vorzugehen, beschreiben Kerst und Gräber. Die Vereine und Verbände des NABU nutzen dafür zum Beispiel ihre Vereinssatzungen. In denen ist eindeutig festgehalten, dass sie sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Vielfalt und Demokratie sind schriftlich als Grundsatz festgelegt und eine öffentliche Resolution kommuniziert das offen nach außen. Wer gegen diese Grundsätze verstößt, den kann der Verein aufgrund von „vereinsschädigendem Verhalten“ ausschließen. Auch eine „Probezeit“ von beispielsweise sechs Monaten kann sinnvoll sein, um neue Vereinsmitglieder besser kennenlernen zu können.

Bürgerinitiativen oder kleinere Verbandsstrukturen haben oft allerdings keine Satzung. „Wir haben aber auch schon erlebt, dass sich zum Beispiel eine Bürgerinitiative gegen Windkraft explizit von rechten Vereinnahmungsversuchen abgegrenzt hat. Sie haben das mit einer Pressemitteilung gemacht, die dann auch auf ihrer Website frei zugänglich ist“, berichtet Kerst.

Gespräch suchen und Konsequenzen durchsetzen

Kommen Verstöße, oder auf einer niedrigeren Schwelle auch zum Beispiel nur Äußerungen oder Andeutungen vor, rät Gräber, diese auf keinen Fall so stehenzulassen, sondern offen, aber unaufgeregt, anzusprechen. Wer sich im Thema wohlfühlt, kann versuchen, inhaltlich gegenzuhalten. Oft reicht auch die Nachfrage, woher die Person diese Information hat, oder auch, woher ihre Einstellung kommt. „Ein einfaches ‚Wie meinst Du das?‘ sorgt dann dafür, dass die andere Seite sich erklärt und man selbst erstmal nicht aktiv gegenhalten muss“, rät Ulf Gräber. Oder es offenbart, wie die Person vielleicht unwissentlich selbst beeinflusst wurde. Ein bodenständiges, offenes Gespräch kann hier einen Wissensgewinn für beide Seiten bedeuten. Aber auch Selbstschutz sei wichtig: „Wer sich mit dem Thema oder der Situation überhaupt nicht wohl fühlt, dem steht natürlich immer die Möglichkeit offen, das Gespräch zu beenden.“

Was allerdings nicht bedeutet, dass ein Vorfall ohne Konsequenzen bleiben muss. Wer vermutet, dass der eigene Verein, die Bürgerinitiative (BI) oder Organisation von Rechts unterwandert wird, kann sich zum Beispiel an die „Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz“ (FARN) wenden. Dessen Regionalkoordinator*innen beraten zu den Gefahren rechter Landnahme und zum Umgang mit der extremen Rechten und ihren Ideologien im Natur-, Umwelt- und Klimaschutz. Auch die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus kann unterstützen.

Brauner Naturschutz auf Social Media

Rechte Gruppen zielen aber nicht nur auf bestehende Vereine oder Bürgerinitiativen ab. Online, gerade auf Social Media, wenden sie sich an ein breites, beeinflussbares Publikum. Sie nutzen überzogene und dramatisierende Sprache, romantische Bildern von Selbstversorgern (siehe auch: Trad Wife-Trend) oder Mythen vom „mystischen deutschen Wald“. So erreichen sie Personen – oft insbesondere Jugendliche – die sich explizit nicht in Verbänden befinden.

Diese Strategie ist erfolgreich. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes aus 2021 halten 85 Prozent der befragten Jugendlichen Umwelt- und Klimathemen für wichtig. Dreiviertel haben Angst vor den Folgen der Klimakrise. Gleichzeitig fühlen sich viele Jugendliche machtlos und alleingelassen mit ihren Sorgen. Rechte Narrative und Erzählungen füllen online dieses Vakuum gezielt; mit Angst lässt sich schließlich gut mobilisieren. Durch die strategische Adressierung werden Jugendliche isoliert radikalisiert. Rechte Denkweisen oder Lebensstile werden ihnen schmackhaft gemacht – obwohl sie sich ursprünglich nur für Naturschutz einsetzen wollten.

Es gibt keine Checkliste, die man abarbeiten kann, um zu erkennen, welche Naturschützer*innen rechtes Gedankengut mit sich tragen. Oft lassen sich aber über Styles und Ästhetiken, rechte Codes und eine abgegrenzte Sprache bestimmte Muster erkennen. Der NAJU, der Jugendverband des NABU, hat ein Kompetenznetzwerk eingerichtet, das über Rechtsextremismus und Rechtspopulismus aufklärt. Auch hier versucht der Verband es also präventiv. „Wir alle müssen da sehr wachsam sein und dranbleiben“, schließt Ulf Gräber vom NABU unser Gespräch ab. „Der Fokus auf Rechts darf nicht weggehen.“

Prävention, Intervention und aktive Gegenrede sind die wichtigsten Werkzeuge der Zivilgesellschaft gegen Rechts. Du hast Freund*innen im Naturschutz, die mit dem Thema vielleicht noch nicht so vertraut sind? Teile diesen Beitrag mit ihnen und verhindert gemeinsam, dass Rechtsextreme ihr menschenfeindliches und demokratieverachtendes Gedankengut weitertragen können.